спецпроект «Нового калининграда.Ru»

Дни Победы

Накануне 71-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне всё больше людей ассоциируют войну в первую очередь с парадом и георгиевскими ленточками, а не со страданиями и трагедией. Всё меньше остаётся вокруг тех, кто пережил ужасы войны и способен рассказать, чего на самом деле стоила победа. «Новый Калининград.Ru» вновь счёл наиболее уместным дать слово тем, кто помнит, какими были дни войны и День Победы.

...В День Победы я находился на посту. А у нас как началась кругом пальба! На постах везде стреляют. А за каждый патрон нужно было отвечать, не так-то просто ты стреляешь в воздух. Но ни один командир никого не наказал за то, что стреляли.

...Одна бумажка у меня осталась. Думаю, надо же почитать, что там написано. Я её с собой взяла. Пришла домой, поставила воду и прочитала: «Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком». Как сейчас помню.

... В лагере стояла такая палатка, где хлеб хранился. Вот так туда зайдешь, схватишь хлеб, а за тобой немец погонится. И мы давай бежать. А бывало, что немцы на лошади везли хлеб. И вот так кинут на землю буханку хлеба, как скоту, а мы на этот хлеб всей толпой кидаемся.

...Люди настолько одуревали, что ели лошадиный кал. Вот идет лошадь, оставила за собой кал, а люди это подбирают и с таким аппетитом, с таким удовольствием едят. Это уже ненормально. Нормальный человек этого не будет делать.

...Привезли женщину, такая красивая. А ей ногу оторвало. Ее сразу на стол, перевязывают и куда-то увозят. Как конвейер. А на полу лежат еще люди, раны у них сильные, запах такой нехороший.

...Берешь пустой коробок из-под мины и ходишь, собираешь кусочки от человека в этот коробок. Собрал,закрыл, под мышку коробку и на кладбище. Вот и все похороны.

...И вот представьте, военнопленным немцам давали еду. А нам, детям, ничего. Мы сидели и с голоду пухли. Так вот запомнилось то, что вот эти чужие дядьки нам в форточку передавали хлеб, который им давали. Ну вот вам, Россия-матушка.

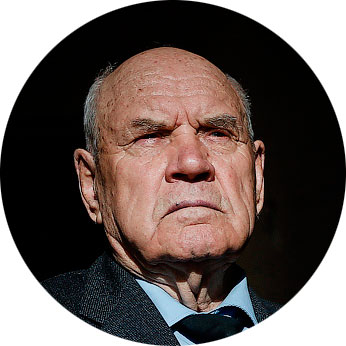

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПЕТУХОВ

90 ЛЕТ, АВИАЦИЯ

...В День Победы я находился на посту. А у нас как началась кругом пальба! На постах везде стреляют. А за каждый патрон нужно было отвечать, не так-то просто ты стреляешь в воздух. Но ни один командир никого не наказал за то, что стреляли.

Приезжаем туда, нам всего нагрузили и говорят: «Война, хлопцы, война». Я говорю: «Как война?!» А вот так. Мол, с немцами война началась. Мы забрали продукты, сели на лошадь и приехали обратно. Я, конечно, никому в лагере об этом не рассказал. Только пришел к директору и сказал, мол, так и так. Войну объявили.

Я родился в Тисульском районе Кемеровской области. Там война меня и застала, в мои 15 лет. В семье я был самый младший, заскрёбыш, так и называли меня.

Летом 1941-го я был в пионерлагере. Попал прямо в первый набор. Молочные продукты мы получали с колхоза, который от нас находился в 6 км. И мы, дети, ездили туда на лошадке, гружёной бидонами.

Ездили туда часто. Нам наливали молоко, сливки, давали творог. В лагере нас было около 150 человек. И вот 22 июня мы с ребятами в очередной раз поехали за продуктами. Приезжаем туда, нам всего нагрузили и говорят: «Война, хлопцы, война». Я говорю: «Как война?!» А вот так. Мол, с немцами война началась. Мы забрали продукты, сели на лошадь и приехали обратно. Я, конечно, никому в лагере об этом не рассказал. Только пришел к директору и сказал, мол, так и так. Войну объявили.

Он меня тут же заткнул и сказал немедленно замолчать и никому ничего не рассказывать. Быстро так сел на лошадь и поскакал. Через некоторое время он воротился обратно и сообщил о том, что, действительно, Молотов передал сообщение о начале войны. Так мы первый день и встретили.

Мы находились в глубоком тылу. Паники мы особой не испытали. Все понимали, что это серьезно, не шутки, но никто в истериках не бился. По крайней мере в нашем районе. У нас сразу большинство народу пошло в военкомат и отправилось на фронт. Оставляли только забойщиков, которые добывали золото. Они бурили скважины в золотоносных рудах. Такого, что кто-то дезертировал или вытворил что-нибудь подобное, не было.

Война шла полным ходом, а нам, детям и подросткам, нужно было учиться. Было очень тяжело, потому что было холодно и голодно. Отапливать помещение, где мы учились, нам приходилось самим. Никто нам дрова не привозил. Приходилось на санках везти дрова из деревни, которая находилась в 4 км от нашего колхоза.

Моих старших братьев буквально сразу призвали. Помню, как пошел провожать одного из них на фронт. Мама наша собрала ему передачку, и я поехал. А было очень холодно. В расположение к брату я приехал, попрощался. А когда обратно начал возвращаться, попал в такой сильной буран. С железнодорожной станции до районного села было около 40 км. До села я кое-как доехал с мужиком, на попутке. А когда шел от села до нашего колхоза, я весь обмерз. Домой я все-таки добрался, но это был ужас, что было с моим лицом. Мать меня спасала только гусиным жиром. Так и проводил я брата. Он отправился служить в Белосток, на границу с Польшей. Буквально сразу там и погиб. Проводил на фронт я и еще одного брата. В 1942 году его убило. Отца забрали вместе с сестрой работать на военный завод.

Остались мы с матушкой вместе. И тут наступил самый настоящий голод. Я был вынужден бросить свою учебу и пойти работать в шахту. Потому что рабочим давали 800 г хлеба, а учащимся — 400 г. Так началась моя взрослая жизнь. Я пошел работать, стали мы золото добывать. Работа была тяжелая, ничего не скажешь. Особенно тяжело мне, пацану, было в первый год, как я стал работать.

Ночью очень хотелось спать. Приходишь на дежурство с 12 ночи до 8 утра, тяжело. На лошадях мы все возили, они нам очень помогали. Все, что мы добывали, отдавали государству. Нам хорошо платили. Я за этот год, что работал, заработал на 300 кг муки. Вот представьте, мать заработала 50 кг, а я 300 кг.

Летом 1941-го я был в пионерлагере. Попал прямо в первый набор. Молочные продукты мы получали с колхоза, который от нас находился в 6 км. И мы, дети, ездили туда на лошадке, гружёной бидонами.

Ездили туда часто. Нам наливали молоко, сливки, давали творог. В лагере нас было около 150 человек. И вот 22 июня мы с ребятами в очередной раз поехали за продуктами. Приезжаем туда, нам всего нагрузили и говорят: «Война, хлопцы, война». Я говорю: «Как война?!» А вот так. Мол, с немцами война началась. Мы забрали продукты, сели на лошадь и приехали обратно. Я, конечно, никому в лагере об этом не рассказал. Только пришел к директору и сказал, мол, так и так. Войну объявили.

Он меня тут же заткнул и сказал немедленно замолчать и никому ничего не рассказывать. Быстро так сел на лошадь и поскакал. Через некоторое время он воротился обратно и сообщил о том, что, действительно, Молотов передал сообщение о начале войны. Так мы первый день и встретили.

Мы находились в глубоком тылу. Паники мы особой не испытали. Все понимали, что это серьезно, не шутки, но никто в истериках не бился. По крайней мере в нашем районе. У нас сразу большинство народу пошло в военкомат и отправилось на фронт. Оставляли только забойщиков, которые добывали золото. Они бурили скважины в золотоносных рудах. Такого, что кто-то дезертировал или вытворил что-нибудь подобное, не было.

Война шла полным ходом, а нам, детям и подросткам, нужно было учиться. Было очень тяжело, потому что было холодно и голодно. Отапливать помещение, где мы учились, нам приходилось самим. Никто нам дрова не привозил. Приходилось на санках везти дрова из деревни, которая находилась в 4 км от нашего колхоза.

Моих старших братьев буквально сразу призвали. Помню, как пошел провожать одного из них на фронт. Мама наша собрала ему передачку, и я поехал. А было очень холодно. В расположение к брату я приехал, попрощался. А когда обратно начал возвращаться, попал в такой сильной буран. С железнодорожной станции до районного села было около 40 км. До села я кое-как доехал с мужиком, на попутке. А когда шел от села до нашего колхоза, я весь обмерз. Домой я все-таки добрался, но это был ужас, что было с моим лицом. Мать меня спасала только гусиным жиром. Так и проводил я брата. Он отправился служить в Белосток, на границу с Польшей. Буквально сразу там и погиб. Проводил на фронт я и еще одного брата. В 1942 году его убило. Отца забрали вместе с сестрой работать на военный завод.

Остались мы с матушкой вместе. И тут наступил самый настоящий голод. Я был вынужден бросить свою учебу и пойти работать в шахту. Потому что рабочим давали 800 г хлеба, а учащимся — 400 г. Так началась моя взрослая жизнь. Я пошел работать, стали мы золото добывать. Работа была тяжелая, ничего не скажешь. Особенно тяжело мне, пацану, было в первый год, как я стал работать.

Ночью очень хотелось спать. Приходишь на дежурство с 12 ночи до 8 утра, тяжело. На лошадях мы все возили, они нам очень помогали. Все, что мы добывали, отдавали государству. Нам хорошо платили. Я за этот год, что работал, заработал на 300 кг муки. Вот представьте, мать заработала 50 кг, а я 300 кг.

Ни под бомбежки, ни под обстрелы я не попал. Бог меня помиловал, наверное, хотя я в него не верю. Мать молилась обо мне, и я остался жив, не попал на фронт. Если бы я попал, меня бы прибили, ведь я рвался с самого начала туда.

Так я и работал. В 1944 году я закончил все-таки школу. Меня пригласил к себе военком и говорит: «Вот ты у нас заканчиваешь школу, пойдешь в авиацию. Сейчас требуются квалифицированные кадры». А мы тогда, пацаны, особенно в Сибири, просто болели авиацией. И я согласился идти. Пошел служить в Харьковское авиационное училище.

Воевать мне не пришлось. Но настроение у всех наших ребят было идти в армию. Человек двадцать с нашего училища написали заявление на имя полковника, чтобы нас отправили в маршевую роту и на фронт. Тогда мы получили по полной программе за такую выходку.

Он нас построил, выстроил все училище под каре. И говорит: «Если вы хоть еще одно напишите заявление, я вас посажу на гауптвахту, и вы будете там сидеть до окончания войны. Родине когда понадобится, вас призовут. А пока учитесь». Сказали, мол, нечего нам выпендриваться. Патриотизм был очень большой. Говорят же, что шли за Родину, за Сталина. А вообще-то больше шли за Родину.

Ни под бомбежки, ни под обстрелы я не попал. Бог меня помиловал, наверное, хотя я в него не верю. Мать молилась обо мне, и я остался жив, не попал на фронт. Если бы я попал, меня бы прибили, ведь я рвался с самого начала туда. А что я? Салага же. Ничего не умел. Ни стрелять, ни защищаться, ничего. А сколько погибло моих одногодок, уйма! Так я остался служить и учиться в училище.

В День Победы я находился на посту. А у нас как началась кругом пальба! На постах везде стреляют. А за каждый патрон нужно было отвечать, не так-то просто ты стреляешь в воздух. Но ни один командир никого не наказал за то, что стреляли.

А утром там вообще был пир. Мы построились идти на завтрак. Баяниста в середину строя поставили и шагали. Такого никогда же не было, дисциплина у нас была жесточайшая. Весь гарнизон выскочил, мол, что такое случилось. А это курсанты шли на завтрак по случаю Дня Победы. Праздновали это исключительно. Это была действительно наша Победа.

Ну, а в дальнейшем авиации я отдал 8 лет, 8 лет срочной службе.

Воевать мне не пришлось. Но настроение у всех наших ребят было идти в армию. Человек двадцать с нашего училища написали заявление на имя полковника, чтобы нас отправили в маршевую роту и на фронт. Тогда мы получили по полной программе за такую выходку.

Он нас построил, выстроил все училище под каре. И говорит: «Если вы хоть еще одно напишите заявление, я вас посажу на гауптвахту, и вы будете там сидеть до окончания войны. Родине когда понадобится, вас призовут. А пока учитесь». Сказали, мол, нечего нам выпендриваться. Патриотизм был очень большой. Говорят же, что шли за Родину, за Сталина. А вообще-то больше шли за Родину.

Ни под бомбежки, ни под обстрелы я не попал. Бог меня помиловал, наверное, хотя я в него не верю. Мать молилась обо мне, и я остался жив, не попал на фронт. Если бы я попал, меня бы прибили, ведь я рвался с самого начала туда. А что я? Салага же. Ничего не умел. Ни стрелять, ни защищаться, ничего. А сколько погибло моих одногодок, уйма! Так я остался служить и учиться в училище.

В День Победы я находился на посту. А у нас как началась кругом пальба! На постах везде стреляют. А за каждый патрон нужно было отвечать, не так-то просто ты стреляешь в воздух. Но ни один командир никого не наказал за то, что стреляли.

А утром там вообще был пир. Мы построились идти на завтрак. Баяниста в середину строя поставили и шагали. Такого никогда же не было, дисциплина у нас была жесточайшая. Весь гарнизон выскочил, мол, что такое случилось. А это курсанты шли на завтрак по случаю Дня Победы. Праздновали это исключительно. Это была действительно наша Победа.

Ну, а в дальнейшем авиации я отдал 8 лет, 8 лет срочной службе.

наталья ивановна тимченко

92 года, участница партизанского движения Крыма

... Одна бумажка у меня осталась. Думаю, надо же почитать, что там написано. Я её с собой взяла. Пришла домой, поставила воду и прочитала: «Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком». Как сейчас помню.

Вот у Коли был такой небольшой приемник, мы слушали Совинформбюро. Там передавали, что происходит на фронтах. Мы эту информацию слушали и передавали партизанам. Тогда мы еще не знали , что мы уже являемся участниками подпольной партизанской группы.

Родилась я в 1923 году в Полтавской области. Семья у нас была большая, крестьянская, детей было пятеро. В 1930-е голодные годы мы переехали в Крым, обосновались в одном татарском селе. Родителей там хорошо устроили, а мы, дети, в школу пошли.

В первый день войны моего старшего брата забрали в армию. Он должен был осенью пойти, а забрали сразу. Осенью под Вязьмой были жестокие бои (2 — 13 октября 1941 года — оборонительная операция Западного и Резервного фронтов, провёденная в ходе битвы под Москвой. Закончилась катастрофическим поражением Красной Армии — прим. «Нового Калининграда.Ru»), и там, в этом Вяземском котле, он без вести пропал. Ему было 19 лет.

Для меня война началась в июле в Кировском районе. Собственно там, где мы жили. У нас был отряд ополченцев, истребительный батальон назывался.

В ополчении я находилась до октября 1941 года. 1 октября 1941 года немцы пошли к Перекопу (город на Перекопском перешейке, образующем сухопутную связь между Крымским полуостровом и материком — прим. «Нового Калининграда.Ru»), приблизились к Крыму. И 12 октября наш истребительный батальон получил приказ — мы снялись с места, забрали все свое хозяйство, что у нас было, и погрузились на машины. Мы думали, что идем на соединение с Красной Армией в сторону города Джанкой в Крыму. Дошли мы до Советского района (промежуточный район между Кировским районом и городом Джанкой — прим. «Нового Калининграда.Ru») и получили приказ изменить направление. Мы пошли к морю, в сторону старого Крыма.

Дошли мы до села Золотое Поле, между старым Крымом и Феодосией, и остановились там на ночь. Нас, троих девчонок, определили к какой-то женщине. Помню, небольшой татарский домик, окна такие низкие. Она нам что-то положила на пол, и мы в чем были, в том и уснули. Передышка.

Утром какой-то крик слышим. Солнце в окно светит, забегает хозяйка и кричит: «Девчата, прячьтесь. Выходите». А мы ничего не понимаем. Поднимаем головы, в окошко смотрим, а по дороге такие обозы страшные идут, лошади громадные.

Оказывается, немцы прошли ночью, и мы попали в окружение. Это шёл румынский обоз по селу. Но никто из них, ни один солдат не зашел к нам. Они даже во дворы не заходили, так торопились на Феодосию. До порта оставалось 30 км, им нужен был порт.

Так эти колонны, наверное, часов до двух дня шли. А до вечера все в страхе сидели, даже в панике. Короче говоря, переночевали мы у этой женщины еще одну ночь. Но уже не в доме, а на летней кухне. Тепленько было, мы не замерзли. Ну, а на следующий день она нам и говорит: «Девчата, уходите. Я вас держать не могу, боюсь. Потому что у меня и соседи ненадежные. Ткнут пальцем. Я боюсь».

Вышли мы. Домой мне шагать нужно было около 30 км, а девчонкам моим тоже далеко — по 40 и по 50 километров. Мы надеялись, что кто-нибудь из отряда придет. Ведь нас же много в отряде было, больше 100 человек. Но мы никого не увидели — ни начальника нашего, ни обоза, ничего. Все разбежались.

Решили, что нужно идти домой, раз никого нет. А здесь чужие люди, да еще, не дай бог, кто пальцем ткнет, что с партизанского отряда, мы погибнем. Решили уходить, пока нас никто не заметил. А в карманах же комсомольские билеты, как с ними быть?

Мы вышли из села, я-то примерно дорогу знала. И не страшно было, я просто знала, что нужно возвратиться домой. Дошли мы до какого-то места втроем, смотрим — такой маленький овражек, а там огромный куст кизила. Столько там ягод! Мы от радости спустились, наелись. И одна из девчонок говорит: «Давайте закопаем здесь билеты свои, спрячем. Прямо под этим большим кустом». Потому что нельзя нам было с документами идти, не знали мы, кого встретить могли.

Вырыли мы руками глубокую яму, сложили туда документы, под корень, засыпали, замаскировали всё и разошлись. Я двое суток шла домой. По дороге я просила людей дать мне переночевать, представлялась беженкой. И люди пустили, даже никто не спросил, куда я иду. Абсолютно никто ничем не интересовался. Люди в страхе были, потому что вчера зашли немцы и румыны. И что будет дальше — непонятно.

На третьи сутки я добралась домой. Огородами прошла во двор и смотрю: стоит каруца (румынская телега — прим. «Нового Калининграда.Ru») и лошади привязанные около нее. Оказалось, что это румыны. Я постояла, боялась идти. А потом потихонечку зашла на летнюю кухню. А мама там. Она так обрадовалась: «Наташа, спрячься, давай я тебя спрячу». Спрятала она меня за сено, где корова стояла. Румыны к вечеру ушли, я вылезла из сена.

Вот так я и оказалась на оккупированной территории на своей собственной родной земле. Это был 1941 год. Жили мы, как мыши в норках, боялись выходить, боялись разговаривать, общаться, да и в принципе друг друга боялись. Не знали, кто чем дышит, кто что думает. Однако больше всего мы боялись татар, село-то татарское было. До нас стали слухи доходить, что все парни, с которыми мы дружили, пошли в полицию. Татар же в советскую армию не брали, вот они и пошли служить в полицию. Так прошел 1941 года.

В 1942 году мы подросли и повзрослели. Уже немного осмелели, начали друг с другом встречаться, обмениваться какими-то мыслями. Очень тяжело и боязно мы жили этот год.

Доверия к людям не было. Уже с теми, кого мы хорошо знали, можно было перекинуться какими-то серьезными слухами, сведениями. У меня были друзья — Коля и Толик Поляковы и Петя Малиев. Вот у Коли был такой небольшой приемник, мы слушали Совинформбюро. Там передавали, что происходит на фронтах. Мы эту информацию слушали и передавали партизанам. Тогда мы еще не знали , что мы уже являемся участниками подпольной партизанской группы.

В первый день войны моего старшего брата забрали в армию. Он должен был осенью пойти, а забрали сразу. Осенью под Вязьмой были жестокие бои (2 — 13 октября 1941 года — оборонительная операция Западного и Резервного фронтов, провёденная в ходе битвы под Москвой. Закончилась катастрофическим поражением Красной Армии — прим. «Нового Калининграда.Ru»), и там, в этом Вяземском котле, он без вести пропал. Ему было 19 лет.

Для меня война началась в июле в Кировском районе. Собственно там, где мы жили. У нас был отряд ополченцев, истребительный батальон назывался.

В ополчении я находилась до октября 1941 года. 1 октября 1941 года немцы пошли к Перекопу (город на Перекопском перешейке, образующем сухопутную связь между Крымским полуостровом и материком — прим. «Нового Калининграда.Ru»), приблизились к Крыму. И 12 октября наш истребительный батальон получил приказ — мы снялись с места, забрали все свое хозяйство, что у нас было, и погрузились на машины. Мы думали, что идем на соединение с Красной Армией в сторону города Джанкой в Крыму. Дошли мы до Советского района (промежуточный район между Кировским районом и городом Джанкой — прим. «Нового Калининграда.Ru») и получили приказ изменить направление. Мы пошли к морю, в сторону старого Крыма.

Дошли мы до села Золотое Поле, между старым Крымом и Феодосией, и остановились там на ночь. Нас, троих девчонок, определили к какой-то женщине. Помню, небольшой татарский домик, окна такие низкие. Она нам что-то положила на пол, и мы в чем были, в том и уснули. Передышка.

Утром какой-то крик слышим. Солнце в окно светит, забегает хозяйка и кричит: «Девчата, прячьтесь. Выходите». А мы ничего не понимаем. Поднимаем головы, в окошко смотрим, а по дороге такие обозы страшные идут, лошади громадные.

Оказывается, немцы прошли ночью, и мы попали в окружение. Это шёл румынский обоз по селу. Но никто из них, ни один солдат не зашел к нам. Они даже во дворы не заходили, так торопились на Феодосию. До порта оставалось 30 км, им нужен был порт.

Так эти колонны, наверное, часов до двух дня шли. А до вечера все в страхе сидели, даже в панике. Короче говоря, переночевали мы у этой женщины еще одну ночь. Но уже не в доме, а на летней кухне. Тепленько было, мы не замерзли. Ну, а на следующий день она нам и говорит: «Девчата, уходите. Я вас держать не могу, боюсь. Потому что у меня и соседи ненадежные. Ткнут пальцем. Я боюсь».

Вышли мы. Домой мне шагать нужно было около 30 км, а девчонкам моим тоже далеко — по 40 и по 50 километров. Мы надеялись, что кто-нибудь из отряда придет. Ведь нас же много в отряде было, больше 100 человек. Но мы никого не увидели — ни начальника нашего, ни обоза, ничего. Все разбежались.

Решили, что нужно идти домой, раз никого нет. А здесь чужие люди, да еще, не дай бог, кто пальцем ткнет, что с партизанского отряда, мы погибнем. Решили уходить, пока нас никто не заметил. А в карманах же комсомольские билеты, как с ними быть?

Мы вышли из села, я-то примерно дорогу знала. И не страшно было, я просто знала, что нужно возвратиться домой. Дошли мы до какого-то места втроем, смотрим — такой маленький овражек, а там огромный куст кизила. Столько там ягод! Мы от радости спустились, наелись. И одна из девчонок говорит: «Давайте закопаем здесь билеты свои, спрячем. Прямо под этим большим кустом». Потому что нельзя нам было с документами идти, не знали мы, кого встретить могли.

Вырыли мы руками глубокую яму, сложили туда документы, под корень, засыпали, замаскировали всё и разошлись. Я двое суток шла домой. По дороге я просила людей дать мне переночевать, представлялась беженкой. И люди пустили, даже никто не спросил, куда я иду. Абсолютно никто ничем не интересовался. Люди в страхе были, потому что вчера зашли немцы и румыны. И что будет дальше — непонятно.

На третьи сутки я добралась домой. Огородами прошла во двор и смотрю: стоит каруца (румынская телега — прим. «Нового Калининграда.Ru») и лошади привязанные около нее. Оказалось, что это румыны. Я постояла, боялась идти. А потом потихонечку зашла на летнюю кухню. А мама там. Она так обрадовалась: «Наташа, спрячься, давай я тебя спрячу». Спрятала она меня за сено, где корова стояла. Румыны к вечеру ушли, я вылезла из сена.

Вот так я и оказалась на оккупированной территории на своей собственной родной земле. Это был 1941 год. Жили мы, как мыши в норках, боялись выходить, боялись разговаривать, общаться, да и в принципе друг друга боялись. Не знали, кто чем дышит, кто что думает. Однако больше всего мы боялись татар, село-то татарское было. До нас стали слухи доходить, что все парни, с которыми мы дружили, пошли в полицию. Татар же в советскую армию не брали, вот они и пошли служить в полицию. Так прошел 1941 года.

В 1942 году мы подросли и повзрослели. Уже немного осмелели, начали друг с другом встречаться, обмениваться какими-то мыслями. Очень тяжело и боязно мы жили этот год.

Доверия к людям не было. Уже с теми, кого мы хорошо знали, можно было перекинуться какими-то серьезными слухами, сведениями. У меня были друзья — Коля и Толик Поляковы и Петя Малиев. Вот у Коли был такой небольшой приемник, мы слушали Совинформбюро. Там передавали, что происходит на фронтах. Мы эту информацию слушали и передавали партизанам. Тогда мы еще не знали , что мы уже являемся участниками подпольной партизанской группы.

Я выхожу, а со стороны Феодосии танки идут, и на танках девчонки кричат, руками машут. Женщины в селе в слезах. Я плакала, да все мы плакали. Одна так упала и давай целовать дорогу, когда танки прошли. Так нас и освободили.

А в феврале 1943 года случилась самая настоящая облава. К нам в село зашли большущие крытые брезентом немецкие машины. А мы думали, что приехали солдаты, и повылазили из домов. Приехало таких машин с десяток-два. Начали вылавливать мужчин, мальчишек, парней — всех заталкивали в эти машины и увозили неизвестно куда. Забрали у нас всех. Пропали и Петя Малиев, и Толик Поляков. Страх, паника…

Через несколько дней мимо нас шла какая-то часть. Мы в окна смотрим: какие-то все грязные, растрепанные идут, видимом, где-то в боях были. Оказывается, это были грузины, они тоже служили в немецкой армии.

Короче говоря, попросились к нам в хату три парня, молодые, может, чуть старше нашего возраста. Комнатка у нас была такая малюсенькая, а их трое. Мы, значит, пошли жить на кухню. Так вот все эти три дня, что они у нас жили, мы с ними переговаривались. Они что-то по-русски знают, а чего-то не знаю. Агрессии никакой у нас не было. Да и они спокойные были, но почему-то очень сильно запомнился испуг и страх в их глазах.

Через несколько дней вызывают меня в в комендатуру. Допытывались, слушала ли я радио и передавала ли я кому-нибудь какие сведения. Я отрицала. Я же чувствую, что могу себя оправдать. Стояла насмерть, мол, ничего знаю, радио у меня нет. Мне, естественно, не поверили. Поехали с комендатуры в наше село. Там людей всех начали спрашивать, передавала ли я информацию. Но никто не подтвердил.

Так комендатурские эти потом пришли к нам в дом, к этим трем грузинам. Они меня и спасли — все трое подтвердили что никакой связи не было, что никто к нам домой не приходил. Вот только тогда меня выпустили с комендатуры. Видимо, кто-то пожаловался на меня, раз вызвали. А я же действительно информацию передавала. Коля как придет, послушаем Совинформбюро и все передаем своим. Страшно.

А как-то раз пришел ко мне Коля. Принес он сложенные бумажки и говорит: «Наташ, вот здесь несколько штук, это листовки. Сможешь их кому-нибудь раздать? Если только попадешься, то ни суда, ни следствия не будет. Так что будь осторожна».

А перед этим к нам зашла большая немецкая часть. Такие потрепанные, грязные, измученные, одни трупы. И вшивые до ужаса. Остановились они у нас. В общем, взяла я эти листовки и пошла для виду воды брать. Пока шла, одним соседям под калитку бросила, потом другим.

Одна бумажка у меня осталась. Думаю, надо же почитать, что там написано. Я ее с собой взяла. Пришла домой, поставила воду и прочитала: «Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком». Как сейчас помню.

То есть воинская немецкая часть только зашла, а тут уже листовку такую создали. Я так сильно испугалась! Мама печку топила, я эту листовку враз сожгла, будто и не было у меня ничего. Ужасно тяжелое было время, страшное.

Ни Петя не вернулся, ни Толик. И мы как-то затихли, приумолкли. Остался только Коля Поляков. Иногда я с ним встречусь, мы с ним переглянемся, я у него спрошу, мол, что радио говорит. А он мне: «Да все хорошо».

Потом нас посылали разгружать ячмень. Зерно это предназначалось немецким лошадям. Так вот мешки нам давали по 20 килограммов. А мы же девчонки, нам по 18 лет. Лично я занималась в некотором роде вредительством. Мешок положат тебе на спину, и ты его тащишь по трапу в вагон. Я вот иду в самый конец вагона и гвоздем мешок режу, чтобы наше зерно не доставалось немецким лошадям.

Когда мы узнали о том, что Сталинград освободили, мы немного окрепли. У нас и настроение уже гораздо лучше стало. Конечно, вида мы никакого не подавали. Потому что ни веселиться, ни радоваться мы не могли. Все ходили нахмуренные, угрюмые. Боялись очень мальчишек татарских. Так мы и пережили 1943 год.

А в апреле 1944 года как-то пошла я в село Кировское, там и заночевала. Утром слышу — шум. Я поднимаюсь, а хозяйка кричит: «Пошли, пошли!». Мы выходим, а там, на улице, такой гул. Крики, торжество какое-то. Все люди кричат: «Наши пришли, наши!».

Я выхожу, а со стороны Феодосии танки идут, и на танках девчонки кричат, руками машут. Женщины в селе в слезах. Я плакала, да все мы плакали. Одна так упала и давай целовать дорогу, когда танки прошли. Так нас и освободили.

И вот тогда мы потихонечку узнали о том, что мы были подпольщиками. Мы-то думали, когда передавали эту информацию друг другу, что это внутреннее чувство мести. Мы же комсомольцы, мы же коммунисты, мы же дети советской власти. Нас, таких ребят, как оказалось, была целая группа.

День Победы помню очень хорошо. Я получила назначение работать в деревню, где когда-то жили русские немцы. Там была школа, прямо в немецком доме. И вот пришли мы на урок утром 9 мая. Дождь такой сильный моросил. Дети расселись, как вдруг все уставились в окно. Люди по улице бегут, какая-то бричка едет. Мы все опять так испугались. Повыскакивали на улице, а там народ кричит: «Наталья Ивановна, война кончилась!». Все побежали к управлению, а мы со второй учительницей сели на скамеечку у школы. Сидим, идти никуда не можем. Дождь идет, а мы сидим обнявшись и плачем.

Через несколько дней мимо нас шла какая-то часть. Мы в окна смотрим: какие-то все грязные, растрепанные идут, видимом, где-то в боях были. Оказывается, это были грузины, они тоже служили в немецкой армии.

Короче говоря, попросились к нам в хату три парня, молодые, может, чуть старше нашего возраста. Комнатка у нас была такая малюсенькая, а их трое. Мы, значит, пошли жить на кухню. Так вот все эти три дня, что они у нас жили, мы с ними переговаривались. Они что-то по-русски знают, а чего-то не знаю. Агрессии никакой у нас не было. Да и они спокойные были, но почему-то очень сильно запомнился испуг и страх в их глазах.

Через несколько дней вызывают меня в в комендатуру. Допытывались, слушала ли я радио и передавала ли я кому-нибудь какие сведения. Я отрицала. Я же чувствую, что могу себя оправдать. Стояла насмерть, мол, ничего знаю, радио у меня нет. Мне, естественно, не поверили. Поехали с комендатуры в наше село. Там людей всех начали спрашивать, передавала ли я информацию. Но никто не подтвердил.

Так комендатурские эти потом пришли к нам в дом, к этим трем грузинам. Они меня и спасли — все трое подтвердили что никакой связи не было, что никто к нам домой не приходил. Вот только тогда меня выпустили с комендатуры. Видимо, кто-то пожаловался на меня, раз вызвали. А я же действительно информацию передавала. Коля как придет, послушаем Совинформбюро и все передаем своим. Страшно.

А как-то раз пришел ко мне Коля. Принес он сложенные бумажки и говорит: «Наташ, вот здесь несколько штук, это листовки. Сможешь их кому-нибудь раздать? Если только попадешься, то ни суда, ни следствия не будет. Так что будь осторожна».

А перед этим к нам зашла большая немецкая часть. Такие потрепанные, грязные, измученные, одни трупы. И вшивые до ужаса. Остановились они у нас. В общем, взяла я эти листовки и пошла для виду воды брать. Пока шла, одним соседям под калитку бросила, потом другим.

Одна бумажка у меня осталась. Думаю, надо же почитать, что там написано. Я ее с собой взяла. Пришла домой, поставила воду и прочитала: «Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком». Как сейчас помню.

То есть воинская немецкая часть только зашла, а тут уже листовку такую создали. Я так сильно испугалась! Мама печку топила, я эту листовку враз сожгла, будто и не было у меня ничего. Ужасно тяжелое было время, страшное.

Ни Петя не вернулся, ни Толик. И мы как-то затихли, приумолкли. Остался только Коля Поляков. Иногда я с ним встречусь, мы с ним переглянемся, я у него спрошу, мол, что радио говорит. А он мне: «Да все хорошо».

Потом нас посылали разгружать ячмень. Зерно это предназначалось немецким лошадям. Так вот мешки нам давали по 20 килограммов. А мы же девчонки, нам по 18 лет. Лично я занималась в некотором роде вредительством. Мешок положат тебе на спину, и ты его тащишь по трапу в вагон. Я вот иду в самый конец вагона и гвоздем мешок режу, чтобы наше зерно не доставалось немецким лошадям.

Когда мы узнали о том, что Сталинград освободили, мы немного окрепли. У нас и настроение уже гораздо лучше стало. Конечно, вида мы никакого не подавали. Потому что ни веселиться, ни радоваться мы не могли. Все ходили нахмуренные, угрюмые. Боялись очень мальчишек татарских. Так мы и пережили 1943 год.

А в апреле 1944 года как-то пошла я в село Кировское, там и заночевала. Утром слышу — шум. Я поднимаюсь, а хозяйка кричит: «Пошли, пошли!». Мы выходим, а там, на улице, такой гул. Крики, торжество какое-то. Все люди кричат: «Наши пришли, наши!».

Я выхожу, а со стороны Феодосии танки идут, и на танках девчонки кричат, руками машут. Женщины в селе в слезах. Я плакала, да все мы плакали. Одна так упала и давай целовать дорогу, когда танки прошли. Так нас и освободили.

И вот тогда мы потихонечку узнали о том, что мы были подпольщиками. Мы-то думали, когда передавали эту информацию друг другу, что это внутреннее чувство мести. Мы же комсомольцы, мы же коммунисты, мы же дети советской власти. Нас, таких ребят, как оказалось, была целая группа.

День Победы помню очень хорошо. Я получила назначение работать в деревню, где когда-то жили русские немцы. Там была школа, прямо в немецком доме. И вот пришли мы на урок утром 9 мая. Дождь такой сильный моросил. Дети расселись, как вдруг все уставились в окно. Люди по улице бегут, какая-то бричка едет. Мы все опять так испугались. Повыскакивали на улице, а там народ кричит: «Наталья Ивановна, война кончилась!». Все побежали к управлению, а мы со второй учительницей сели на скамеечку у школы. Сидим, идти никуда не можем. Дождь идет, а мы сидим обнявшись и плачем.

екатерина михайловна марина

86 лет, узница концлагеря

... И вот мы, дети, были вынуждены воровать хлеб. В лагере стояла такая палатка, где хлеб хранился. Вот так туда зайдешь, схватишь хлеб, а за тобой немец погонится. И мы давай бежать. А бывало, что немцы на лошади везли хлеб. И вот так кинут на землю буханку хлеба, как скоту, а мы на этот хлеб всей толпой кидаемся.

Немцы над нами издевались. Бывает, гонят нас они, а тех, кто были с маленькими детьми и отставали, стреляли. Прямо по ребенку. А мать обнимает его убитого, плачет. Поэтому мы старались не отставать.

Война началась, когда мне было 11 лет. Мы жили в деревне Сухиничи Калужской области. Буквально сразу, к осени, к нам в деревню приехали немцы. Оккупировали нас, жили мы тяжело. Немцы отобрали у нас весь скот — поросят и коров.

Наша деревня была под немцами вся. А рядом были еще две деревни — Котовицы и Зимницы, там стояли наши русские войска. Туда русские привозили боеприпасы.

Так прожили мы свою первую боевую зиму. А был холодный год, снегу было ужас сколько, холодно кошмарно. Вот немцы отбирали одежду у простых мирных людей и сами укутывались. Ну, вот мы жили зиму.

Уже весной 1942 года в колхозе мы много всего посеяли, в поле рожь поднялась. Жили мы в доме. Никогда не забыть бомбежки, мы прятались в погреб. Вот как видишь, что самолеты в небе собираются, так сразу и заныриваешь в наше убежище.

Немцы очень часто нас обижали — приходили к нам в хаты, забирали все, что только можно. Мать, бывало, испечет хлеб, а они придут и позабирают все. Из печки прям достают все, что там было сварено, приготовлено.

К лету 1942 года немцы начали укрепляться у нас в деревне, это у них была передовая. Потому что наши начали наступать на фашистов. Вот тут-то стало совсем боязно. В каждый дом стали снаряды падать. Дома-то у всех были каменные, покрытые соломой.

Во время наступления нас немцы выгнали с нашей деревни, убежали мы за 4 километра от передовой. Помню, что там речка протекала, и мы вместе с моими родственниками (мать, сестра, два брата, я, брат отца с внуками и сестра с дочерью) там осели. Вырыли окоп и не вылазили. Ну, а позже немцы приехали. Как раз за этой речкой был лагерь немецкий, на колхозных дворах. Нас повезли туда, в деревню Полом.

Привезли и сразу моих сестру, двух братьев и двоюродную сестру. Погрузили на машины и угнали в Германию. А мне было 12 лет, и я осталась в этой деревне.

Там же леса вокруг, в них прятались партизаны. Они немцам часто вредили. То на железной дороге, то в деревне.

Помнится, как уже осенью немцы стали людей гонять на речку купаться. Холодно же, народ в воду не лезет. А их пихают туда. Ну, люди прямо там и умирали.

Осенью нас погрузили на поезд и куда-то повезли. Куда мы едем, мы даже предположить не могли. Привезли нас куда-то поездом, а потом погнали под Орел. Разгрузили нас, в деревню привезли и оставили там жить. Огороды сажали, поля засеивали.

И там мы прожили целую зиму. Потом стали русские наступать, и нас опять погнали в город Почеп Брянской области, в лагерь немецкий. Немцы над нами издевались. Бывает, гонят нас они, а тех, кто были с маленькими детьми и отставали, стреляли. Прямо по ребенку. А мать обнимает его убитого, плачет. Поэтому мы старались не отставать.

Наша деревня была под немцами вся. А рядом были еще две деревни — Котовицы и Зимницы, там стояли наши русские войска. Туда русские привозили боеприпасы.

Так прожили мы свою первую боевую зиму. А был холодный год, снегу было ужас сколько, холодно кошмарно. Вот немцы отбирали одежду у простых мирных людей и сами укутывались. Ну, вот мы жили зиму.

Уже весной 1942 года в колхозе мы много всего посеяли, в поле рожь поднялась. Жили мы в доме. Никогда не забыть бомбежки, мы прятались в погреб. Вот как видишь, что самолеты в небе собираются, так сразу и заныриваешь в наше убежище.

Немцы очень часто нас обижали — приходили к нам в хаты, забирали все, что только можно. Мать, бывало, испечет хлеб, а они придут и позабирают все. Из печки прям достают все, что там было сварено, приготовлено.

К лету 1942 года немцы начали укрепляться у нас в деревне, это у них была передовая. Потому что наши начали наступать на фашистов. Вот тут-то стало совсем боязно. В каждый дом стали снаряды падать. Дома-то у всех были каменные, покрытые соломой.

Во время наступления нас немцы выгнали с нашей деревни, убежали мы за 4 километра от передовой. Помню, что там речка протекала, и мы вместе с моими родственниками (мать, сестра, два брата, я, брат отца с внуками и сестра с дочерью) там осели. Вырыли окоп и не вылазили. Ну, а позже немцы приехали. Как раз за этой речкой был лагерь немецкий, на колхозных дворах. Нас повезли туда, в деревню Полом.

Привезли и сразу моих сестру, двух братьев и двоюродную сестру. Погрузили на машины и угнали в Германию. А мне было 12 лет, и я осталась в этой деревне.

Там же леса вокруг, в них прятались партизаны. Они немцам часто вредили. То на железной дороге, то в деревне.

Помнится, как уже осенью немцы стали людей гонять на речку купаться. Холодно же, народ в воду не лезет. А их пихают туда. Ну, люди прямо там и умирали.

Осенью нас погрузили на поезд и куда-то повезли. Куда мы едем, мы даже предположить не могли. Привезли нас куда-то поездом, а потом погнали под Орел. Разгрузили нас, в деревню привезли и оставили там жить. Огороды сажали, поля засеивали.

И там мы прожили целую зиму. Потом стали русские наступать, и нас опять погнали в город Почеп Брянской области, в лагерь немецкий. Немцы над нами издевались. Бывает, гонят нас они, а тех, кто были с маленькими детьми и отставали, стреляли. Прямо по ребенку. А мать обнимает его убитого, плачет. Поэтому мы старались не отставать.

А в 1943 году нас освободили, русские пришли. И тут мы вызвали врачей маме. Она лежала уже все время на кровати. Пришел медик, стал её подымать, и она прямо у нас на глазах и умерла.

В лагере этом было столько людей! Самый настоящий ужас! В Почепе мы очень плохо жили, совсем плохой был лагерь. Палками нас по ногам разгоняли, очень тяжело было с едой. Да ее практически не было.

И вот мы, дети, были вынуждены воровать хлеб. В лагере стояла такая палатка, где хлеб хранился. Вот так туда зайдешь, схватишь хлеб, а за тобой немец погонится. И мы давай бежать. А бывало, что немцы на лошади везли хлеб. И вот так кинут на землю буханку хлеба, как скоту, а мы на этот хлеб всей толпой кидаемся.

Потом из этого Почепа нас забрали и решили гнать в Трубчевск. Мы должны были там рыть окопы. Но на этой территории уже были русские, и, конечно, никто нас туда не погнал. Немцы погрузили нас на машины и повезли. Куда только, я не знаю. Помню, что когда нас гнали, в небе были самолеты. Видимо, видели, что люди мирные идут и по нам не бомбили. Хотя в целом только и были слышны взрывы да стрельба из орудия.

Жили мы в каком-то доме, в это время моя мама заболела. Мы были вынуждены ходить и побираться. Вот тут бомбили нас страшно. Снаряды в эту деревню бросали. И мы в окопах прятались. А мать уже у нас была больная, так мы её таскали по окопам и прятали. Так мы и жили.

А в 1943 году нас освободили, русские пришли. И тут мы вызвали врачей маме. Она лежала уже все время на кровати. Пришел медик, стал её подымать, и она прямо у нас на глазах и умерла. Осталась я практически сиротой. Выделили нам машину и отправили нас к себе домой. Приезжаем, все дома побиты — просто остались одни островки. Зато погреб наш остался целый.

В этом погребе дядя мой пробил окно, сделал печку русскую, и мы стали жить. И там я жила и болела, тифом болела даже. Никакие врачи, никто тебя не лечил. Вши ели нас очень сильно.

Мы работали в колхозе, ходили 12 километров за зерном через реку. А весной холодно. Разуемся, пройдем речку эту с пудом зерна. А летом мы посадили огороды, пшеницу посеяли.

Вот так, собственно, мы и жили. А когда война кончилась, отец вернулся. Сестры приехали с Германии живые и здоровые. Говорить о том, что кому-то в это время было легко, невозможно. Всем было тяжело и больно. Но я вот хочу сказать, что немцы были как злые, так и хорошие. Вот хорошие нас не обижали и говорили: «У нас киндрики (дети) дома, мы не хотим воевать, нас заставляют». А большинство, конечно, были просто настоящими бандитами.

И вот мы, дети, были вынуждены воровать хлеб. В лагере стояла такая палатка, где хлеб хранился. Вот так туда зайдешь, схватишь хлеб, а за тобой немец погонится. И мы давай бежать. А бывало, что немцы на лошади везли хлеб. И вот так кинут на землю буханку хлеба, как скоту, а мы на этот хлеб всей толпой кидаемся.

Потом из этого Почепа нас забрали и решили гнать в Трубчевск. Мы должны были там рыть окопы. Но на этой территории уже были русские, и, конечно, никто нас туда не погнал. Немцы погрузили нас на машины и повезли. Куда только, я не знаю. Помню, что когда нас гнали, в небе были самолеты. Видимо, видели, что люди мирные идут и по нам не бомбили. Хотя в целом только и были слышны взрывы да стрельба из орудия.

Жили мы в каком-то доме, в это время моя мама заболела. Мы были вынуждены ходить и побираться. Вот тут бомбили нас страшно. Снаряды в эту деревню бросали. И мы в окопах прятались. А мать уже у нас была больная, так мы её таскали по окопам и прятали. Так мы и жили.

А в 1943 году нас освободили, русские пришли. И тут мы вызвали врачей маме. Она лежала уже все время на кровати. Пришел медик, стал её подымать, и она прямо у нас на глазах и умерла. Осталась я практически сиротой. Выделили нам машину и отправили нас к себе домой. Приезжаем, все дома побиты — просто остались одни островки. Зато погреб наш остался целый.

В этом погребе дядя мой пробил окно, сделал печку русскую, и мы стали жить. И там я жила и болела, тифом болела даже. Никакие врачи, никто тебя не лечил. Вши ели нас очень сильно.

Мы работали в колхозе, ходили 12 километров за зерном через реку. А весной холодно. Разуемся, пройдем речку эту с пудом зерна. А летом мы посадили огороды, пшеницу посеяли.

Вот так, собственно, мы и жили. А когда война кончилась, отец вернулся. Сестры приехали с Германии живые и здоровые. Говорить о том, что кому-то в это время было легко, невозможно. Всем было тяжело и больно. Но я вот хочу сказать, что немцы были как злые, так и хорошие. Вот хорошие нас не обижали и говорили: «У нас киндрики (дети) дома, мы не хотим воевать, нас заставляют». А большинство, конечно, были просто настоящими бандитами.

нина ивановна филимонова

88 лет, блокадница

...Люди настолько одуревали, что ели лошадиный кал. Вот идет лошадь, оставила за собой кал, а люди это подбирают и с таким аппетитом, с таким удовольствием едят. Это уже ненормально. Нормальный человек этого не будет делать. Люди уже просто сходили с ума.

Короче говоря, в этот дом попала бомба. Там погибли все. Взрывом повредились коммуникации, и весь подвал стоял в воде. Все трупы там плавали три дня, потом их вытащили. А мы все ждали маму, потом узнали, что её больше нет. Мы не хоронили её. Тогда и не хоронили никого практически.

Я всю блокаду прожила в Ленинграде и осталась каким-то чудом в живых. У меня в семье практически все погибли. Хотя семья у нас была большая — бабушка, дедушка, мама, папа, три моих дяди и тётя. Ребенком была только я одна в семье.

Когда началась война, мне было 13 с половиной лет. На самом деле войну ждали, нездоровая атмосфера уже витала в воздухе. В тот день (день начала войны — прим.«Нового Калининграда.Ru») меня послали за картошкой. Я стояла в очереди, в городе по радио играла музыка. Вдруг радио замолчало и после небольшой паузы начал говорить Молотов. С первых его слов всем стало тревожно. В очереди настала тишина, люди насторожились и внимательно очень стали слушать. Молотов объявил войну. Я, конечно, не очень понимала во всем этом, но тоже приняла эту информацию серьезно.

Я пошла домой с этой картошкой. По пути мне встретились ребята из домоуправления. Они уже разносили повестки с самого утра. И меня задействовали, все-таки 13 лет было. Я картошку отнесла и пошла в домоуправление, там мне дали повестки, и я тоже пошла разносить.

И так пошло и закрутилось. Тут же начались тревоги бесконечные. Начались обстрелы. Милиция людей хватала за шкирку и загоняла в бомбоубежища. Я кричала, вырывалась. Никогда в них не ходила. Мне не хватало там воздуха. Помещения же были маленькие, подвальные.

Всех мужчин с нашей семьи взяли на фронт. Был у меня дядя Яша. Ему повестку вручили, он собрался и пошел. Ни прощания, ничего. Все ходили как в воду опущенные. Он пришел и говорит: «Ну все, отец, иду на фронт, Родину защищать». А дедушка ему, мол, будь осторожнее. А он: «Отец, или грудь в крестах, или голова в кустах». И так он и не вернулся. По радио передавали, что Яков Александрович Фролов погиб. Над ним издевались: язык вырезали, глаза выкалывали. Ужас.

Второго дядю тоже взяли в армию. А он только недавно женился. Он и стрелять-то не умел, не служил. Отправили его просто как пушечное мясо. Ушел и погиб. Еще одного дядю забрали. Ну и моего отца, ясное дело, через 10 дней после начала войны призвали. Тетя у меня врач была, у нее вообще в военном билете было написано на 4-й день явиться в военкомат. Она собрала сумочку и пошла. Все делалось как-то молча. Люди смотрят друг на друга, все молчат и все понимают. Повестку в руки — и никаких разговоров. Люди как завороженные были.

Началась блокада. Дедушку нашего не призвали, а взяли работать на Балтийский завод. И уже в ноябре он умер, прямо на рабочем месте. Просто упал. К нему подошли, а он уже мертвый.

Остались мы втроем — я, мама и бабушка. Мы не жили, мы существовали. Во-первых, в городе не было ни света, ни воды. Замерз водопровод. Во-вторых, были постоянные обстрелы и бомбежки. Хоть часы проверяй, в 16 часов начинали бомбить. Причем как сверху, так и били из дальнобойных орудий.

Жили мы на Васильевском острове. У нас там была очень большая четырехкомнатная квартира. Вот в один из дней в наш дом в первый этаж попал снаряд. Нас через балкон вытаскивали из дома, потому что вся эта нехитрая конструкция вот-вот бы развалилась и нас могло убить. Нас спасли, но потом иди куда хочешь. У нас ничего не было. Три дня мы жили в сквере.

Только спустя время мы вспомнили, что у дяди моего квартира осталась. Туда мы и пошли жить. Это был такой шок, такое потрясение для нас, что мы опомнились только через 3 дня. Там мы и остались существовать. Потому что по-другому это назвать нельзя. Мы голодали. Бывало, мы думали, что уже совсем конец. Тогда я писала письма папе, мол, мама заболела, совсем плохо мне. Он показывал это письмо командиру, и его отпускали ненадолго домой. Он собирал какой-нибудь паёк и привозил нам. Это же нам было большое подспорье. Так нас папа спасал от гибели три раза.

Мама почему-то никогда не падала духом. Она говорила: «Вот кончится война, и мы все будем героями. Только герои останутся в живых, нас сразу пошлют в санаторий». Успокаивала меня так, наверное.

Но беда не приходит одна. В июле 1942 года в один из дней мама ушла в город, уже не вспомню, по каким делам. И вдруг объявили тревогу. Сразу милиция начала всех загонять в подвальное бомбоубежище. Народу загнали туда кучу, и она попала. Короче говоря, в этот дом попала бомба. Там погибли все. Взрывом повредились коммуникации, и весь подвал стоял в воде. Все трупы там плавали три дня, потом их вытащили. А мы все ждали маму, потом узнали, что её больше нет. Мы не хоронили её. Тогда и не хоронили никого практически.

Зимой еще те, у кого были силы, могли на саночках отвезти куда-нибудь да похоронить. А вообще, особенно зимой, собирали все трупы, грузили на машину, как дрова, и увозили. У нас в Ленинграде был стеклянный рынок, огромнейший. И там было до потолка этих трупов. И весной, когда начиналось потепление, трупы начинали оттаивать. Страшно же было их оставлять, поэтому выкапывали траншеи и всех туда прямо сбрасывали.

Когда началась война, мне было 13 с половиной лет. На самом деле войну ждали, нездоровая атмосфера уже витала в воздухе. В тот день (день начала войны — прим.«Нового Калининграда.Ru») меня послали за картошкой. Я стояла в очереди, в городе по радио играла музыка. Вдруг радио замолчало и после небольшой паузы начал говорить Молотов. С первых его слов всем стало тревожно. В очереди настала тишина, люди насторожились и внимательно очень стали слушать. Молотов объявил войну. Я, конечно, не очень понимала во всем этом, но тоже приняла эту информацию серьезно.

Я пошла домой с этой картошкой. По пути мне встретились ребята из домоуправления. Они уже разносили повестки с самого утра. И меня задействовали, все-таки 13 лет было. Я картошку отнесла и пошла в домоуправление, там мне дали повестки, и я тоже пошла разносить.

И так пошло и закрутилось. Тут же начались тревоги бесконечные. Начались обстрелы. Милиция людей хватала за шкирку и загоняла в бомбоубежища. Я кричала, вырывалась. Никогда в них не ходила. Мне не хватало там воздуха. Помещения же были маленькие, подвальные.

Всех мужчин с нашей семьи взяли на фронт. Был у меня дядя Яша. Ему повестку вручили, он собрался и пошел. Ни прощания, ничего. Все ходили как в воду опущенные. Он пришел и говорит: «Ну все, отец, иду на фронт, Родину защищать». А дедушка ему, мол, будь осторожнее. А он: «Отец, или грудь в крестах, или голова в кустах». И так он и не вернулся. По радио передавали, что Яков Александрович Фролов погиб. Над ним издевались: язык вырезали, глаза выкалывали. Ужас.

Второго дядю тоже взяли в армию. А он только недавно женился. Он и стрелять-то не умел, не служил. Отправили его просто как пушечное мясо. Ушел и погиб. Еще одного дядю забрали. Ну и моего отца, ясное дело, через 10 дней после начала войны призвали. Тетя у меня врач была, у нее вообще в военном билете было написано на 4-й день явиться в военкомат. Она собрала сумочку и пошла. Все делалось как-то молча. Люди смотрят друг на друга, все молчат и все понимают. Повестку в руки — и никаких разговоров. Люди как завороженные были.

Началась блокада. Дедушку нашего не призвали, а взяли работать на Балтийский завод. И уже в ноябре он умер, прямо на рабочем месте. Просто упал. К нему подошли, а он уже мертвый.

Остались мы втроем — я, мама и бабушка. Мы не жили, мы существовали. Во-первых, в городе не было ни света, ни воды. Замерз водопровод. Во-вторых, были постоянные обстрелы и бомбежки. Хоть часы проверяй, в 16 часов начинали бомбить. Причем как сверху, так и били из дальнобойных орудий.

Жили мы на Васильевском острове. У нас там была очень большая четырехкомнатная квартира. Вот в один из дней в наш дом в первый этаж попал снаряд. Нас через балкон вытаскивали из дома, потому что вся эта нехитрая конструкция вот-вот бы развалилась и нас могло убить. Нас спасли, но потом иди куда хочешь. У нас ничего не было. Три дня мы жили в сквере.

Только спустя время мы вспомнили, что у дяди моего квартира осталась. Туда мы и пошли жить. Это был такой шок, такое потрясение для нас, что мы опомнились только через 3 дня. Там мы и остались существовать. Потому что по-другому это назвать нельзя. Мы голодали. Бывало, мы думали, что уже совсем конец. Тогда я писала письма папе, мол, мама заболела, совсем плохо мне. Он показывал это письмо командиру, и его отпускали ненадолго домой. Он собирал какой-нибудь паёк и привозил нам. Это же нам было большое подспорье. Так нас папа спасал от гибели три раза.

Мама почему-то никогда не падала духом. Она говорила: «Вот кончится война, и мы все будем героями. Только герои останутся в живых, нас сразу пошлют в санаторий». Успокаивала меня так, наверное.

Но беда не приходит одна. В июле 1942 года в один из дней мама ушла в город, уже не вспомню, по каким делам. И вдруг объявили тревогу. Сразу милиция начала всех загонять в подвальное бомбоубежище. Народу загнали туда кучу, и она попала. Короче говоря, в этот дом попала бомба. Там погибли все. Взрывом повредились коммуникации, и весь подвал стоял в воде. Все трупы там плавали три дня, потом их вытащили. А мы все ждали маму, потом узнали, что её больше нет. Мы не хоронили её. Тогда и не хоронили никого практически.

Зимой еще те, у кого были силы, могли на саночках отвезти куда-нибудь да похоронить. А вообще, особенно зимой, собирали все трупы, грузили на машину, как дрова, и увозили. У нас в Ленинграде был стеклянный рынок, огромнейший. И там было до потолка этих трупов. И весной, когда начиналось потепление, трупы начинали оттаивать. Страшно же было их оставлять, поэтому выкапывали траншеи и всех туда прямо сбрасывали.

Блокаду сняли, стали ходить поезда и трамваи. А мы в них даже залезть не могли. Дистрофики все, ноги все в язвах, не поднять. Так вот, мы руками поддерживали ноги и поднимали. А другие люди тебя придерживали сзади, чтобы ты не упал.

Не все кошек и крыс ели, да и не на всех их хватало. Страшнее всего на свете голод. Человек теряет человеческий облик. Он не понимает, что делает. Люди умирали от голода подъездами.

Люди настолько одуревали, что ели лошадиный кал. Вот идет лошадь, оставила за собой кал, а люди это подбирают и с таким аппетитом, с таким удовольствием едят. Это уже ненормально. Нормальный человек этого не будет делать. Люди уже просто сходили с ума.

Я не помню, ели мы ли мы с бабушкой вообще что-нибудь или нет. Потому что давали малюсенькие кусочки хлеба. Хотя какой это хлеб, если муки не было. Делали не пойми из чего его. Он прилипал в небу, зубам. На вкус будто замазка. У девочек от голода ни у кого не было менструации.

А вот когда человек в городе идет-идет, упал и умер — это была норма. Передо мной как-то в городе шел мужчина. Потом раз и упал, будто поскользнулся. Все люди проходят, даже никто не подошел к нему, потому что знали, что это уже мертвый.

За кусочек хлеба люди были готовы отдать последнее. Помню, женщина стоит вся в саже, но в беличьей шубке и с пуховой шалью. Стоит, в руках держит часы, инкрустированные рубинами, и говорит всем проходящим: «Возьми, возьми часы, дай мне кусочек хлеба». Ну а кто может свой хлеб последний отдать?

18 января 1943 года наши прорвали блокаду. Тогда нам стало полегче, да не то слово как полегче. В этот день мы с подружкой пошли в клуб, там показывали кино «Неуловимый Ян».

Шел фильм, как вдруг на сцену зашел директор и сказал всем выйти на улицу. Дверь открылась, мы вышли. На улице по радио сообщили, что наши прорвали блокаду. Мы смотрим, военные покидали свои шапки и начали плясать. Мы с подружкой остолбенели. Понимали, что произошло, но сказать ничего не могли. Смотрим друг на друга.

Около нас стояла женщина в меховой шапке. Она посмотрела на этих военных мужиков, потом на нас посмотрела безумным взглядом, тоже шапку скинула и начала плясать. А мы смотрим, у нее волосы поседели, седина прям волной прошла. Глаза безумные, пляшет. Страшно.

На следующий день нам сообщили о прибавке хлеба. Уже как-то нам повеселей стало, радио как-то по-другому стало говорить. И снег другой стал, все другое. Жизнь стала совсем другая. Нам стали давать по талонам в столовых кашу гороховую. Такая вкусная каша! Я думала, что, когда кончится война, я буду есть именно такую кашу.

Ребята моего возраста были самой рабочей силой. Мы делали абсолютно все. Помню, солдаты посадили капусту в конце Ленинграда, там было большое-большое поле. А когда войска стали отходить, убирать её было некому. И нас, подростков, отправили её убирать. Разрешали её есть сколько хочешь. Единственное, запрещено было кочаны уносить с собой. Бомбежки такой сильной уже не было, как раньше, но все равно, конечно, бомбили.

И вот однажды произошел трагический случай. Налетели самолеты. Мы сразу попрятались в бороздки, поглубже. А один парень не успел, и ему в живот попал осколок. Все кишки, все наружу. Единственный такой трагический случай вышел. А так в основном мы спасались. Так мы и работали. Помогали разбирать взорванные здания даже.

А в 1944 году нам с бабушкой пришла бумага о том, что мой папа погиб. Так я и стала фактически сиротой. Осталась у меня только бабушка в живых.

Потом наши сняли блокаду. Этому событию радовались неимоверно, но это уже было ожидаемо. Все знали, что вот-вот снимут, еще чуть-чуть потерпеть нужно.

Блокаду сняли, стали ходить поезда и трамваи. А мы в них даже залезть не могли. Дистрофики все, ноги все в язвах, не поднять. Так вот, мы руками поддерживали ноги и поднимали. А другие люди тебя придерживали сзади, чтобы ты не упал.

День Победы для меня был очень трагическим. У нас никто не вернулся с войны. В этот день военные шли по улице строем, словно река текла. Один строй сменялся другим. Идут, с музыкой, на них все бросаются, целуют. Военные подхватывали детей, тащили, обнимали.

А я иду по набережной и думаю: «А мне ведь некого встречать». И я вот так шла, голову опустила. Слез уже не было, просто ком в горле.

Люди настолько одуревали, что ели лошадиный кал. Вот идет лошадь, оставила за собой кал, а люди это подбирают и с таким аппетитом, с таким удовольствием едят. Это уже ненормально. Нормальный человек этого не будет делать. Люди уже просто сходили с ума.

Я не помню, ели мы ли мы с бабушкой вообще что-нибудь или нет. Потому что давали малюсенькие кусочки хлеба. Хотя какой это хлеб, если муки не было. Делали не пойми из чего его. Он прилипал в небу, зубам. На вкус будто замазка. У девочек от голода ни у кого не было менструации.

А вот когда человек в городе идет-идет, упал и умер — это была норма. Передо мной как-то в городе шел мужчина. Потом раз и упал, будто поскользнулся. Все люди проходят, даже никто не подошел к нему, потому что знали, что это уже мертвый.

За кусочек хлеба люди были готовы отдать последнее. Помню, женщина стоит вся в саже, но в беличьей шубке и с пуховой шалью. Стоит, в руках держит часы, инкрустированные рубинами, и говорит всем проходящим: «Возьми, возьми часы, дай мне кусочек хлеба». Ну а кто может свой хлеб последний отдать?

18 января 1943 года наши прорвали блокаду. Тогда нам стало полегче, да не то слово как полегче. В этот день мы с подружкой пошли в клуб, там показывали кино «Неуловимый Ян».

Шел фильм, как вдруг на сцену зашел директор и сказал всем выйти на улицу. Дверь открылась, мы вышли. На улице по радио сообщили, что наши прорвали блокаду. Мы смотрим, военные покидали свои шапки и начали плясать. Мы с подружкой остолбенели. Понимали, что произошло, но сказать ничего не могли. Смотрим друг на друга.

Около нас стояла женщина в меховой шапке. Она посмотрела на этих военных мужиков, потом на нас посмотрела безумным взглядом, тоже шапку скинула и начала плясать. А мы смотрим, у нее волосы поседели, седина прям волной прошла. Глаза безумные, пляшет. Страшно.

На следующий день нам сообщили о прибавке хлеба. Уже как-то нам повеселей стало, радио как-то по-другому стало говорить. И снег другой стал, все другое. Жизнь стала совсем другая. Нам стали давать по талонам в столовых кашу гороховую. Такая вкусная каша! Я думала, что, когда кончится война, я буду есть именно такую кашу.

Ребята моего возраста были самой рабочей силой. Мы делали абсолютно все. Помню, солдаты посадили капусту в конце Ленинграда, там было большое-большое поле. А когда войска стали отходить, убирать её было некому. И нас, подростков, отправили её убирать. Разрешали её есть сколько хочешь. Единственное, запрещено было кочаны уносить с собой. Бомбежки такой сильной уже не было, как раньше, но все равно, конечно, бомбили.

И вот однажды произошел трагический случай. Налетели самолеты. Мы сразу попрятались в бороздки, поглубже. А один парень не успел, и ему в живот попал осколок. Все кишки, все наружу. Единственный такой трагический случай вышел. А так в основном мы спасались. Так мы и работали. Помогали разбирать взорванные здания даже.

А в 1944 году нам с бабушкой пришла бумага о том, что мой папа погиб. Так я и стала фактически сиротой. Осталась у меня только бабушка в живых.

Потом наши сняли блокаду. Этому событию радовались неимоверно, но это уже было ожидаемо. Все знали, что вот-вот снимут, еще чуть-чуть потерпеть нужно.

Блокаду сняли, стали ходить поезда и трамваи. А мы в них даже залезть не могли. Дистрофики все, ноги все в язвах, не поднять. Так вот, мы руками поддерживали ноги и поднимали. А другие люди тебя придерживали сзади, чтобы ты не упал.

День Победы для меня был очень трагическим. У нас никто не вернулся с войны. В этот день военные шли по улице строем, словно река текла. Один строй сменялся другим. Идут, с музыкой, на них все бросаются, целуют. Военные подхватывали детей, тащили, обнимали.

А я иду по набережной и думаю: «А мне ведь некого встречать». И я вот так шла, голову опустила. Слез уже не было, просто ком в горле.

Анна степановна ковалёва

89 лет, жительница оккупированной территории

...Привезли женщину, такая красивая. А ей ногу оторвало. Ее сразу на стол, перевязывают и куда-то увозят. Как конвейер. А на полу лежат еще люди, раны у них сильные, запах такой нехороший. И кричат только: «Сестричка, дай водички! Сестричка, запиши адрес! Сестричка, напиши, пожалуйста, моим родителям». Это страшно, не передать.

.

.

Короче говоря, спасла она мою маму. Потому что староста ключи не нашел, а на следующий день уже наши пришли. Мы этой женщине были очень благодарны. Вскоре она все-таки умерла, а мама ей на смерть всё пошила.

Я родилась в Ракитянском районе Курской области (сейчас Белгородская область — прим.«Нового Калининграда.Ru»). Как раз на границе с Украиной жили.

Жили мы на небольшом хуторе. Всего то 27 дворов и вокруг большие луга. Жили мы дружно. Раньше же ни радио в селах не было, ни телевизоров. Все новости нам приносил нарочный (лицо, посланное со спешным поручением — прим. «Нового Калининграда.Ru»). Как-то утром смотрим — нарочный верхом на коне мчится, что-то случилось. А хуторяне все смотрят и кричат один другому: «Нарочный едет, нарочный! Что-то везет». Честно говоря, хорошего никто не ждал.

Значит, приехал наш гонец и сообщил о том, что началась война. Тут же мужики наши начали собираться. Отца моего не взяли, у него был правый глаз выбит. Он был у нас кладовщиком. Нам, детям, на тот момент было по 12-14 лет. Не очень то мы и испугались войны. Ну, смотрим, все бабы плачут и кричат: «Война, война!».

Белгородщину почти сразу оккупировали фашисты. Нас очень сильно стали одолевать полицейские. Они все у нас выкапывали и забирали. Когда немцы стали вывозить в Германию юношей и девушек, полицаи им активно докладывали, в каком селе сколько девок есть.

Вот так полицейские доложат, девчонки попрячутся, немцы приходят, а никого нет. И мне тоже приходилось прятаться. У нас был сарай, одна его половина был забита сеном. Я там специальную дырку проделала и пряталась, чтобы меня не забрали. И вот когда немцы на горизонте появлялись, сразу выбегала тетка с крайней хаты и кричала: «Тетка Марья, едут немцы!».

Немцы тщательно расспрашивали маму, сколько у нее детей. Конечно же, она говорила, что у нее двое детей, про меня ни слова. А ей говорят: «Матка, ты прячешь детей. Есть у вас еще дети взрослые». По всем дворам искали.

А угоняли у нас очень много народу. Хотя были и те, кто добровольно ехали. У нас с села Вязового очень много человек поехали. А мы с мамой остались. Отец кладовщиком так и работал. У него в амбарах зерно было.

Отец мой собрал всех хуторян и раздал это зерно — пшеница, рожь, ячмень, все, что в амбарах было. Кто закапывал, кто прятал, кто как ему применение находил. Раздал он все, а сам ушел в лес к партизанам.

Мама все-таки с отцом контактировала. Потому что помню, что готовила ужины, а ночью к ней придут, она и отдавала все. Но нам, детям, она ничего не рассказывала, потому что боялась, что нас начнут бить, а мы все и выдадим.

Выживать нам нужно было. Не жить, а выживать. И вот мы, такие малые девки, уже вовсю лопатами копали, бороновали, на себе все таскали, пахали, косили.

Бывало, когда более-менее спокойно было, мы с ребятами собирались, чтобы потанцевать и попеть. Мальчишки играли на балалайках, а мы пели. Ну, а однажды произошел случай, который никогда в жизни не забуду. Я сглупила и спела частушку следующего содержания:

«Ой, спасибо Ленину, ой, спасибо Сталину,

Ой спасибо 40 раз

За советскую власть».

Это случайно услышал полицай и решил меня отвести в комендатуру. Ребята все очень просили его, мол, девчонка хорошая, она ошиблась просто. Мама на коленях его просила. И он все-таки меня не отвез в комендатуру. В общем-то выпросили у него. А мама мне сказала: «Ты будешь помнить эту частушку всю жизнь». И правда, я и помню её всю жизнь.

В 1942 году немцы гнали очень много пленных. Вот так ведут их по шляху, а мы выбегаем и кидаем им картошку. Нас не допускали близко, а мы все равно бросали им еду. Пленные благодарят нас, а мы стоим и плачем. Столько их гнали, просто не рассказать. Ни конца, ни края не видно.

А еще в нашем селе был староста. С его дочерьми я очень хорошо дружила. А у этого старосты жена была больная, все время на печке лежала, такая сухая. Вот староста как-то пришел домой и говорит: «Вот пришла депеша мне, что надо Марью (маму) закрыть в амбар. Ночью заедет машина , потом повезет на узловую станцию, и там её повесят».

Убить её хотели из-за отца. Потому что он партизаном был, потому что, когда кладовщиком был, все зерно людям раздал.

Пока он ездил по своим делам, жена его каким-то образом спрятала ключи от амбара. Она же с печки вообще не вставала. Короче говоря, спасла она мою маму. Потому что староста ключи не нашел, а на следующий день уже наши пришли. Мы этой женщине были очень благодарны. Вскоре она все-таки умерла, а мама ей на смерть всё пошила.

Жили мы на небольшом хуторе. Всего то 27 дворов и вокруг большие луга. Жили мы дружно. Раньше же ни радио в селах не было, ни телевизоров. Все новости нам приносил нарочный (лицо, посланное со спешным поручением — прим. «Нового Калининграда.Ru»). Как-то утром смотрим — нарочный верхом на коне мчится, что-то случилось. А хуторяне все смотрят и кричат один другому: «Нарочный едет, нарочный! Что-то везет». Честно говоря, хорошего никто не ждал.

Значит, приехал наш гонец и сообщил о том, что началась война. Тут же мужики наши начали собираться. Отца моего не взяли, у него был правый глаз выбит. Он был у нас кладовщиком. Нам, детям, на тот момент было по 12-14 лет. Не очень то мы и испугались войны. Ну, смотрим, все бабы плачут и кричат: «Война, война!».

Белгородщину почти сразу оккупировали фашисты. Нас очень сильно стали одолевать полицейские. Они все у нас выкапывали и забирали. Когда немцы стали вывозить в Германию юношей и девушек, полицаи им активно докладывали, в каком селе сколько девок есть.

Вот так полицейские доложат, девчонки попрячутся, немцы приходят, а никого нет. И мне тоже приходилось прятаться. У нас был сарай, одна его половина был забита сеном. Я там специальную дырку проделала и пряталась, чтобы меня не забрали. И вот когда немцы на горизонте появлялись, сразу выбегала тетка с крайней хаты и кричала: «Тетка Марья, едут немцы!».

Немцы тщательно расспрашивали маму, сколько у нее детей. Конечно же, она говорила, что у нее двое детей, про меня ни слова. А ей говорят: «Матка, ты прячешь детей. Есть у вас еще дети взрослые». По всем дворам искали.

А угоняли у нас очень много народу. Хотя были и те, кто добровольно ехали. У нас с села Вязового очень много человек поехали. А мы с мамой остались. Отец кладовщиком так и работал. У него в амбарах зерно было.

Отец мой собрал всех хуторян и раздал это зерно — пшеница, рожь, ячмень, все, что в амбарах было. Кто закапывал, кто прятал, кто как ему применение находил. Раздал он все, а сам ушел в лес к партизанам.

Мама все-таки с отцом контактировала. Потому что помню, что готовила ужины, а ночью к ней придут, она и отдавала все. Но нам, детям, она ничего не рассказывала, потому что боялась, что нас начнут бить, а мы все и выдадим.

Выживать нам нужно было. Не жить, а выживать. И вот мы, такие малые девки, уже вовсю лопатами копали, бороновали, на себе все таскали, пахали, косили.

Бывало, когда более-менее спокойно было, мы с ребятами собирались, чтобы потанцевать и попеть. Мальчишки играли на балалайках, а мы пели. Ну, а однажды произошел случай, который никогда в жизни не забуду. Я сглупила и спела частушку следующего содержания:

«Ой, спасибо Ленину, ой, спасибо Сталину,

Ой спасибо 40 раз

За советскую власть».

Это случайно услышал полицай и решил меня отвести в комендатуру. Ребята все очень просили его, мол, девчонка хорошая, она ошиблась просто. Мама на коленях его просила. И он все-таки меня не отвез в комендатуру. В общем-то выпросили у него. А мама мне сказала: «Ты будешь помнить эту частушку всю жизнь». И правда, я и помню её всю жизнь.

В 1942 году немцы гнали очень много пленных. Вот так ведут их по шляху, а мы выбегаем и кидаем им картошку. Нас не допускали близко, а мы все равно бросали им еду. Пленные благодарят нас, а мы стоим и плачем. Столько их гнали, просто не рассказать. Ни конца, ни края не видно.

А еще в нашем селе был староста. С его дочерьми я очень хорошо дружила. А у этого старосты жена была больная, все время на печке лежала, такая сухая. Вот староста как-то пришел домой и говорит: «Вот пришла депеша мне, что надо Марью (маму) закрыть в амбар. Ночью заедет машина , потом повезет на узловую станцию, и там её повесят».

Убить её хотели из-за отца. Потому что он партизаном был, потому что, когда кладовщиком был, все зерно людям раздал.

Пока он ездил по своим делам, жена его каким-то образом спрятала ключи от амбара. Она же с печки вообще не вставала. Короче говоря, спасла она мою маму. Потому что староста ключи не нашел, а на следующий день уже наши пришли. Мы этой женщине были очень благодарны. Вскоре она все-таки умерла, а мама ей на смерть всё пошила.

Ухаживали за ранеными, которых везли всю ночь напролет. Снимают их с машины и сразу на стол кладут, на наш ученический стол. И там им делают операцию. А бабы несут самогон сразу. Не было ни бинтов, ничего не было. Горит лампа, врач обжигает на ней ножик и режет по живому.

Как наши пришли, нам стало совсем тяжело жить. Мы столько копали окопов! Вот 10 метров отмеряют мне, чтобы я выкопала, а потом придут и скажут еще копать. Мы все огороды перекопали — по всему полю у нас были окопы, в три ряда. И хаты наши деревянные разбирали и строили себе блиндажи.

А машин-то сколько у нас в садах стояло! В каждом, абсолютно каждом саду стояла техника, накрытая зеленым брезентом и ветками. Как оказалось, это были «Катюши», но тогда это было для нас тайной.

А что мы ели? Да мерзлую картошку собирали по огородам. Её развернешь, а она такая белая-белая внутри. Вот и пекли из нее оладьи. А что делать? Такая наша была судьба.

Когда мы окопы накопали, сделали все как положено, нас решили эвакуировать. Бой должен был быть. Отвезли нас далеко, за 40 километров. Кругом посты стояли, нас не пускали домой. В редких случаях только, когда картошку посадить или нужно было прополоть. А потом назначили наступление, и все посты были сняты.

А народ-то дурной, увидел, что постов больше нет, и давай рваться домой. Так приехали и мы. Приехали — а тут наступление, земля дрожит. У нас была такая яма, куда мы картошку закапывали на семена. Так вот там мы и прятались, подушек понакидали. Все кругом трещит, звенит, мама молится, а мы, дети, плачем. Под Прохоровкой было просто месиво.

После наступления к нам на хутор военные заехали и говорят, мол, забирают нас в нашу родную школу в селе Вязовое, ухаживать за раненными. Потому что с Прохоровки везли раненных тогда день и ночь. Полные машины, битком. Ну я и поехала.

Моя родная школа была забита от и до тяжелыми раненными. Мне было тяжело там работать, потому что в здании был невыносимый трупный запах. У входа в школу стояла бочка с водой. Так вот я постоянно туда бегала, чтобы хоть воздуха глотнуть. Девчонки мои вроде не так реагировали, а я так вообще не могла ни есть, ни пить.

Поудирали мы оттуда домой. А за нами следом приехал военный и говорит: «Девоньки, надо врага бить вместе. Будем побеждать вместе. Умирают люди, некому воды подать. Идите, пожалуйста». И чуть ли не со слезами говорит.

Ну что делать? Мы вернулись. Ухаживали за ранеными, которых везли всю ночь напролет. Снимают их с машины и сразу на стол кладут, на наш ученический стол. И там им делают операцию. А бабы несут самогон сразу. Не было ни бинтов, ничего не было. Горит лампа, врач обжигает на ней ножик и режет по живому.

Привезли женщину, такая красивая. А ей ногу оторвало. Её сразу на стол, перевязывают и куда-то увозят. Как конвейер. А на полу лежат еще люди, раны у них сильные, запах такой нехороший. И кричат только: «Сестричка, дай водички! Сестричка, запиши адрес! Сестричка, напиши, пожалуйста, моим родителям». Это страшно, не передать.

А потом меня отправили учиться на бригадира, затем на животновода и санитара. Пережить пришлось многое, нечего и говорить. Легко не было никому.

Когда объявили, что война кончилась, так вообще чуть все с ума не посходили. Так все плакали, так все кричали. Ну представьте, похоронки люди получили, а война кончилась. Никто не вернулся. Один парень, единственный, пришел — и тот калека. 27 домов было, и в каждом доме почти по двое мужчин.

Нам похоронка не пришла, и мама пошла узнавать. Ей дали тоже такую бумагу. Она плакала долго и говорит: «Вот эту бумагу надо сберечь, это отец погиб». И мы росли без отца. С матерью, трое нас было.

А машин-то сколько у нас в садах стояло! В каждом, абсолютно каждом саду стояла техника, накрытая зеленым брезентом и ветками. Как оказалось, это были «Катюши», но тогда это было для нас тайной.

А что мы ели? Да мерзлую картошку собирали по огородам. Её развернешь, а она такая белая-белая внутри. Вот и пекли из нее оладьи. А что делать? Такая наша была судьба.

Когда мы окопы накопали, сделали все как положено, нас решили эвакуировать. Бой должен был быть. Отвезли нас далеко, за 40 километров. Кругом посты стояли, нас не пускали домой. В редких случаях только, когда картошку посадить или нужно было прополоть. А потом назначили наступление, и все посты были сняты.

А народ-то дурной, увидел, что постов больше нет, и давай рваться домой. Так приехали и мы. Приехали — а тут наступление, земля дрожит. У нас была такая яма, куда мы картошку закапывали на семена. Так вот там мы и прятались, подушек понакидали. Все кругом трещит, звенит, мама молится, а мы, дети, плачем. Под Прохоровкой было просто месиво.

После наступления к нам на хутор военные заехали и говорят, мол, забирают нас в нашу родную школу в селе Вязовое, ухаживать за раненными. Потому что с Прохоровки везли раненных тогда день и ночь. Полные машины, битком. Ну я и поехала.

Моя родная школа была забита от и до тяжелыми раненными. Мне было тяжело там работать, потому что в здании был невыносимый трупный запах. У входа в школу стояла бочка с водой. Так вот я постоянно туда бегала, чтобы хоть воздуха глотнуть. Девчонки мои вроде не так реагировали, а я так вообще не могла ни есть, ни пить.

Поудирали мы оттуда домой. А за нами следом приехал военный и говорит: «Девоньки, надо врага бить вместе. Будем побеждать вместе. Умирают люди, некому воды подать. Идите, пожалуйста». И чуть ли не со слезами говорит.

Ну что делать? Мы вернулись. Ухаживали за ранеными, которых везли всю ночь напролет. Снимают их с машины и сразу на стол кладут, на наш ученический стол. И там им делают операцию. А бабы несут самогон сразу. Не было ни бинтов, ничего не было. Горит лампа, врач обжигает на ней ножик и режет по живому.

Привезли женщину, такая красивая. А ей ногу оторвало. Её сразу на стол, перевязывают и куда-то увозят. Как конвейер. А на полу лежат еще люди, раны у них сильные, запах такой нехороший. И кричат только: «Сестричка, дай водички! Сестричка, запиши адрес! Сестричка, напиши, пожалуйста, моим родителям». Это страшно, не передать.

А потом меня отправили учиться на бригадира, затем на животновода и санитара. Пережить пришлось многое, нечего и говорить. Легко не было никому.

Когда объявили, что война кончилась, так вообще чуть все с ума не посходили. Так все плакали, так все кричали. Ну представьте, похоронки люди получили, а война кончилась. Никто не вернулся. Один парень, единственный, пришел — и тот калека. 27 домов было, и в каждом доме почти по двое мужчин.

Нам похоронка не пришла, и мама пошла узнавать. Ей дали тоже такую бумагу. Она плакала долго и говорит: «Вот эту бумагу надо сберечь, это отец погиб». И мы росли без отца. С матерью, трое нас было.

василий петрович лапин

80 лет, дитя войны

...Берешь пустой коробок из-под мины и ходишь, собираешь кусочки от человека в этот коробок. Собрал,закрыл, под мышку коробку и на кладбище. Вот и все похороны.

Приготовился я и сижу, балдею. Слышу, на закате летят голубчики. Стал ждать, пока они начнут в круг выстраиваться. Вижу, летит первый. Я прицелился хорошо так. И по брюху ему как хлобыстнул очередищу.