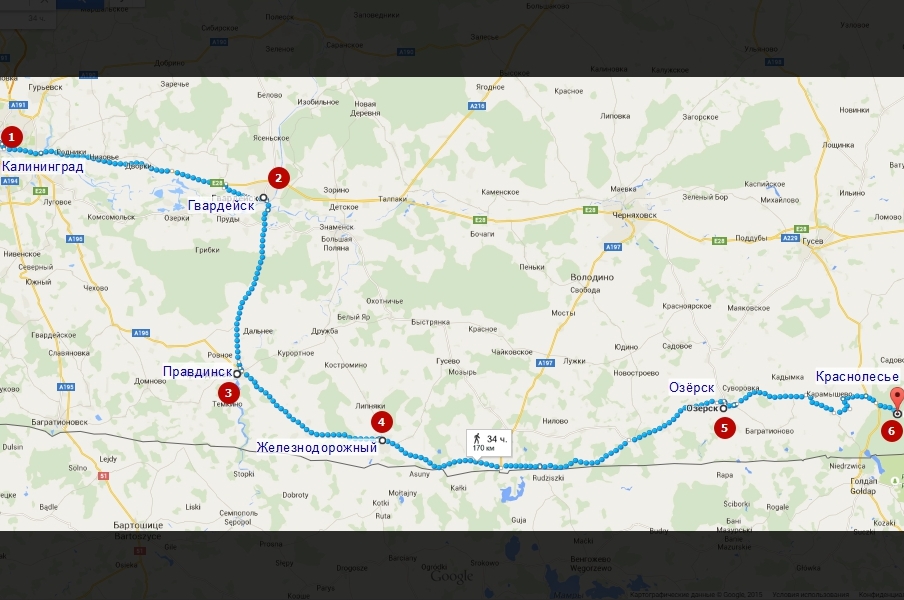

Участник третьего ежегодного велозаезда «Библиотеки в движении», проходившего с 5 по 7 июня, редактор «Афиши Нового Калининграда.Ru» посетил четыре библиотеки и один музей, убедился, что проехать 170 километров на двух колёсах — вполне по силам каждому, а также приобрёл бесценный опыт, о котором сложно забыть. В своём специальном репортаже он рассказывает, как это было.

Фото Артёма Килькина, «Новый Калининград.Ru»

Сергей Маликов

редактор «Афиши Нового Калининграда.Ru»

Как всё начиналось

С — спонтанность. Ехать на велосипеде через всю область с компанией библиотекарей — вряд ли любители продуманных до мелочей путешествий с огромными чемоданами согласились бы даже рассматривать подобное. Без гибкого рабочего графика и тяги к внезапным приключениям не стал бы и я сам. Вообще, главное правило внезапных поездок — долго не думать и не пытаться логически обосновать все «за» и «против». Говори «да» и поезжай. Я так и сделал, наотрез отказавшись слушать нотации коллег — на тему, что это, мол, не шутки, и что некоторые части туловища после таких вот велозаездов будут потом болеть целую неделю. Не по следам Безумного Макса же, в конце концов, собрался. Так, проехаться по окрестностям за несколько дней.

Состав участников пробега получился меньше по численности, чем я ожидал — всего 10 человек. Библиотекарей в нём оказалось пять девушек. Остальные — журналисты и представители смежных профессий. Для пущей командности перед началом прогулки нам выдали яркие жилетки с логотипом проекта, а группе детей, провожавших нас, рассказали про здоровый образ жизни, чтобы брали пример.

Калининград — Гвардейск

С первых минут заезда стало понятно, что опасения насчёт сложности выполнения расписания (добраться с конца Московского проспекта до Гвардейска — 33 километра — за 2.5 часа, например) были напрасны. По яркому солнцу ехалось легко и хотелось прибавить скорости. Вот кирха Арнау в посёлке Родники справа, а вот уже и дома у дороги на ушаковском повороте, одинокая шашлычная недалеко от него. Дело действительно пошло куда быстрее, чем ожидалось. Кое-кто, конечно, успел подустать и продолжил свой путь, сидя в машине сопровождения. Но с кем не бывает.

+33 км

Гвардейск приветствовал и провожал нас торжественно — специальной машиной, которая указывала путь. Местные жители охотно улыбались и удивлённо махали вслед. Не все, конечно — обладателей грустных и недоброжелательных лиц тоже хватало.

Приятное впечатление произвела местная библиотека, которая с недавних пор носит имя Твардовского. По словам сотрудников учреждения, писатель закончил создание «Василия Тёркина» именно здесь — в немецком городе Тапиау. Причём случилось это, как уверяют они, 9 мая 1945 года. Капитальный ремонт здания был сделан недавно — в конце 2013 года. «Раньше это были руины — самые настоящие», — призналась во время экскурсии директор Светлана Шидловская. Сейчас учреждение получает гранты, за счёт чего его сотрудники постоянно возят старшее поколение по области, показывают им тамошние музеи. Обучение компьютерной грамотности, само собой, здесь тоже есть.

Маршрут велозаезда

Сотрудники библиотеки бодры и полны энергии. Видимо, потому что могут наконец-то заниматься любимым делом — ремонт в строении делался 2.5 года, пока местные чиновники играли в пинг-понг, пытаясь договориться, к чьему ведомству учреждение относится. Под конец экскурсии Светлана Владимировна вручила каждому из нас по значку с Твардовским. «Эксклюзив, таких больше нет», — обещала она.

Гвардейск — Правдинск

С дальнейшими опасениями не успеть и устать было покончено. В среднем темпе по жаре мы двигались по направлению к Правдинску — 24 километра от Гвардейска. Путь лежал через бывший военный полигон (был даже знак «Стой! Стреляют!») и опустевшую деревню Октябрьское — бывшее Кляйн Шёнау. Около одноимённой церкви, которая в послевоенные годы была разобрана и сейчас, переданная во владение РПЦ, кажется, вот-вот рухнет, мы сделали привал. Вообще, не каждый велозабег предполагает остановки, когда хочется. Мы же вполне могли себе это позволить: передохнуть, осмотреться, услышать о последних достижениях библиотечного юмора.

Кирха Фридланда — главная достопримечательность нынешнего Правдинска — хорошо видна издалека. Её изящную пятиэтажную башню с другими не спутать. Город, расположенный на реке Лава, встречал нас по-тихому: его обитатели то ли спрятались от зноя, то ли уже успели засесть за ужин. Единственный встретившийся человек поинтересовался, откуда мы, и пожелал удачи в дороге.

+24 км

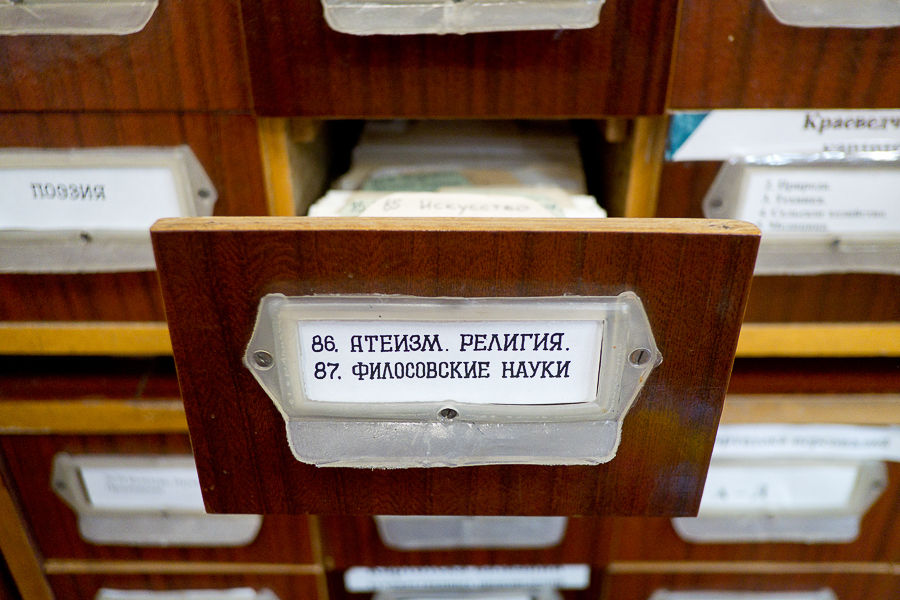

Правдинской библиотеке повезло куда меньше Гвардейской — ей пока остается только мечтать о свежем ремонте, время здесь будто бы остановилось лет 20 назад — настенные часы символично встали.

Фото Артёма Килькина, «Новый Калининград.Ru»

По признанию тамошних сотрудников, многое приходится делать за свой счёт. В декабре не было денег даже на новогоднюю ёлку — пришлось конструировать её из книг. «Она получилась бумажная. Никто из больших и богатых спонсоров нам не помог. Даже ёлкой. Думаю, ладно, на следующий год соберу свою зарплату, какая есть, и куплю ёлку», — откровенно рассказывала сотрудница учреждения. Калининградские коллеги в разговоре на эту тему женщину поддерживали. История, когда приходится помогать любимой библиотеке из своего кармана, хорошо знакома и им. «Мебель у нас, конечно, старая…» — виновато оправдывались местные работники. «Да что вы, не в этом дело. Дело в людях, в атмосфере…» — подбадривали их коллеги из областного центра. Они, безусловно, правы: без глубокой самоотдачи и безграничной любви правдинских библиотекарей к своей работе местное книгохранилище давно бы уже загнулось.

Правдинск — Железнодорожный

Побродив по городу в сопровождении экскурсоводов, мы снова отправились путь. Следующая остановка — Железнодородный — последний пункт за день. Проехать надо было ещё 27 километров. Лесные пейзажи, которые демонстрировала дорога туда, — сказочные: тонкие стволы деревьев выстроены ровно в ряд, словно посажены человеком. С пассажирского сидения машины эти красоты разглядеть невозможно — не позволяет скорость. На велосипеде — пожалуйста — глазу видны все лесные прикрасы. Стоит обратить внимание в этих краях и на деревья вдоль дорог, которым, вполне возможно, осталось недолго жить — красивейшие в области аллеи

могут вырубить в самое ближайшее время.

+27 км

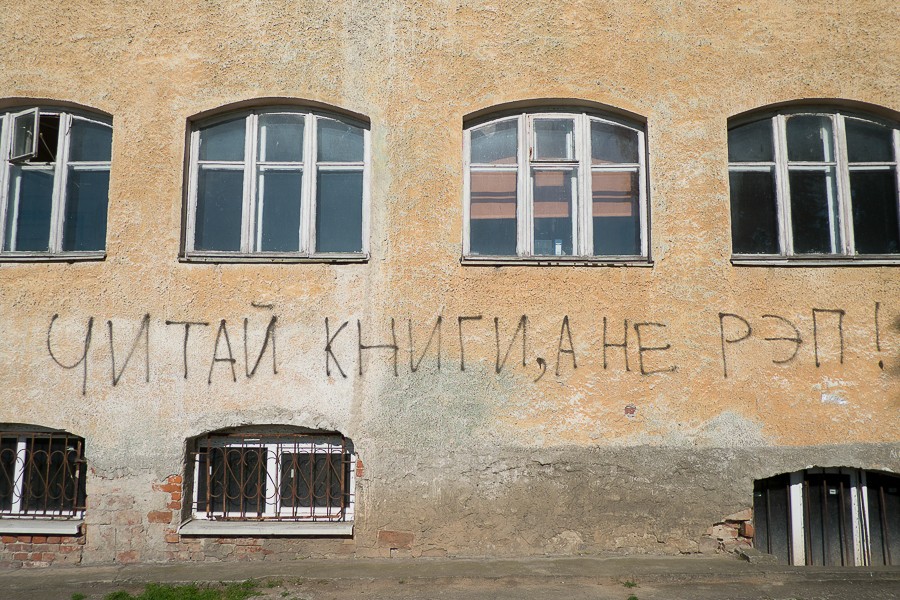

«С праздником!» — гласит билборд на въезде в Железнодорожный, до 1946 года Гердауэн. Каким именно торжествам он посвящён — непонятно. Явно не дню рождения Александра Пушкина, которого библиотекари то и дело вспоминали в заезде.

Фото Артёма Килькина, «Новый Калининград.Ru»

Основанный в XIV веке населённый пункт на границе с Польшей до войны был известен своей пивоварней «Brauerei Kinderhof», которую недавно разобрали на кирпичи. Из уцелевших достопримечательностей — кирха Тевтонского ордена (ныне — законсервированная), руины замка Гердауэн, водяная мельница с усадьбой, отреставрированной силами энтузиаста Владимира Колесникова. В ней мы и остановились на ночь — это единственное место ночлега в Железнодорожном. Хозяин живёт мечтой приспособить мельницу под туристический комплекс. Пока же он организовал постоялый двор — с баней, рыбалкой, кафе. Творожный пирог, который нам предложила семья Колесниковых утром следующего дня, был приготовлен по секретному семейному рецепту. Ехать в посёлок стоит хотя бы ради того, чтобы его попробовать.

Железнодорожный — Озёрск

С точки зрения сложности трассы, второй день путешествия должен был получиться более трудным, чем первый. Больше расстояние (89 километров против 84) и сложнее путь (восточная часть области стоит на холмах). С пониманием этого, а также с твёрдой установкой успеть к 16:00 на концерт Калининградского симфонического оркестра в посёлке Краснолесье мы стартовали рано утром. Ещё и 9 часов не было. Погода оставалась на нашей стороне, сил по-прежнему было хоть отбавляй. По пути в Озёрск (54 километра) трижды останавливались — вешали на автобусных остановках полки, чтобы жители отдалённых мест могли обмениваться книгами, а те, кто едут мимо, оставляли свою литературу. Уличная книжная мебель теперь есть в поселениях Вишнёво и в Крылово Правдинского района, Мальцево — Озёрского. Жители населённых пунктов обещали за полками присматривать.

+54 км

В Озёрске оказалось более многолюдно, чем в предыдущих двух местах. Сначала нам повстречались участники

вело-байдарочного маршрута (в городе хорошо развит экотуризм — во многом стараниями энтузиаста Андрея Елизарова), а затем подъехала сопроводительная машина ДПС.

Полицейские препроводили нас до столовой, затем до библиотеки и показали дорогу на Краснолесье. Четырёхтысячный городок расположен на реке Анграпа в восьми километрах к северу от границы с Польшей. Там действует малая ГЭС, обеспечивающая до 40% потребления электроэнергии местного жилого фонда.

Фото Артёма Килькина, «Новый Калининград.Ru»

В Центральной детской библиотеке Озёрска записано 600 человек. Её работники умудряются в условиях нехватки финансов заниматься издательской деятельностью: выпускают книги стихов Некрасова, краеведческую литературу, посвящённую 70-летию Победы. «Всё за свой счёт. Кто-то купил краску, кто-то — бумагу. Получается сборный вариант. Всё только на энтузиазме. Но если сидеть что-то ждать, то тогда можно погибнуть. Вымрем как класс. Останется библиотека на флешке», — поделилась сотрудница учреждения.

Озёрск — Краснолесье

До конца пути, тем временем, оставалось 35 километров. Времени — в обрез: ещё чуть-чуть, и перспектива пропустить концерт оказалась бы вполне реальной. Пришлось поднажать, не жалея сил. Мы мчались через ухоженные поля, на которых паслись чёрные коровы, холмы и горки, не считая их количество — было уже не до этого. За три километра до Краснолесья кончилась асфальтовая дорога. Мы, тем не менее, жали на педали что было мочи. Так, что почти пропустили краснолесненский знак, который помимо своей прямой по назначению надписи был украшен словами «Welcome New-Yourk Citi» и двумя смайлами. Памятное селфи у таблички. До начала концерта — 15 минут. Сделано — мы доехали.

До 1938 года посёлок назывался Гросс Роминтен, а после восемь лет именовался Хардтек. По данным переписи 2010 года, население Краснолесья — чуть больше 400 человек. Жизнь здесь течёт спокойно, если не сказать больше. Железнодорожный и Правдинск по сравнению с ним — не иначе как крупные мегаполисы. Здесь начинаются густые леса Роминтенской пущи — заповедного края, который создавался немцами как уникальный охотничий парк. Они высаживали редкие и ценные породы деревьев, формировали ландшафтную архитектуру дикого первозданного леса в сочетании с инфраструктурой туристической зоны. Виштынецкий эколого-исторический музей, в саду которого проходило выступление оркестра, размещается в здании бывшей общеобразовательной школы, расформированной в нулевых. Учреждение организует экскурсии по лесам Роминтенской пущи, его экспозиция повествует о природной и культурной истории Виштынецкой возвышенности, при нём же работают информационный центр и музейная почта, с помощью которой можно отправить открытку с приветом из здешних мест.

Фото Артёма Килькина, «Новый Калининград.Ru»

+35 км

На концерт коллектива Аркадия Фельдмана, организованный

Немецко-Русским домом, съехалось порядка 200 туристов со всей области. Для Краснолесья это событие — явление редкое и особенное. Не сказать при этом, что нас, проехавших 170 километров на двух колёсах, встречали как героев.

Но определённый интерес для здешней публики мы представляли. Впрочем, мы и не думали претендовать на лавры главных действующих лиц: предпочли лежать на газоне и, не привлекая особого внимания, слушать музыку (звучало, кстати, всё — от классики до попурри из хитов Джо Дассена).

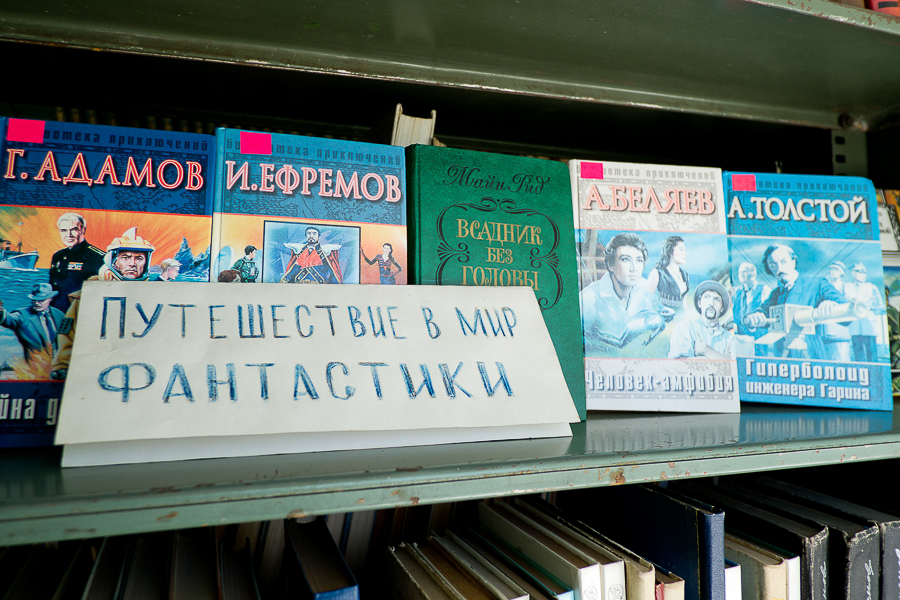

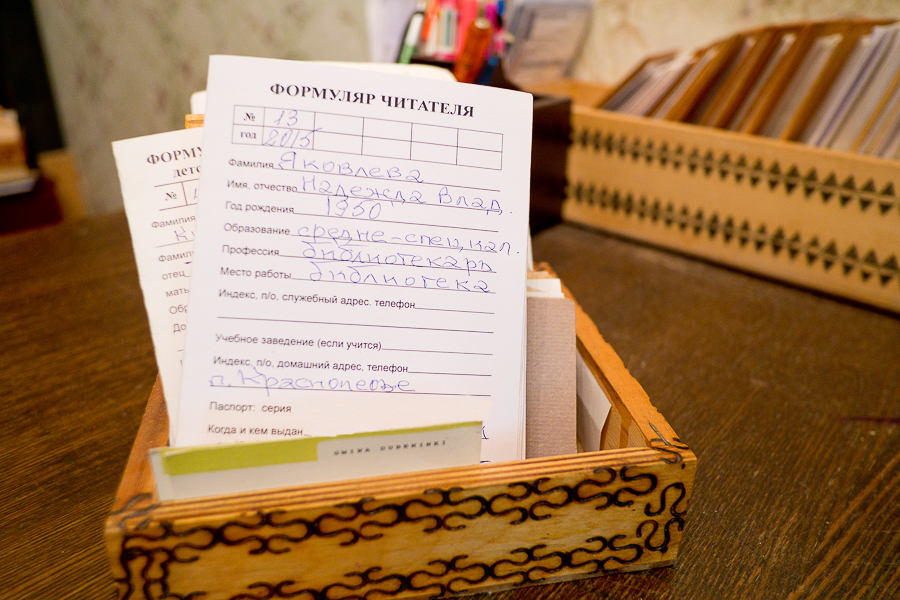

Далее, после того как погрузили велосипеды в автобус до Калининграда, мы отправились на железнодородный мост в соседней Токаревке, потом искупались в местном карьере, познакомились с создателями музея Алексеем Соколовым и Эдуардом Барсуковым, подвели итоги заезда (недовольных замечено не было). Ночевали мы в самом музее, а на следующее утро основатели учреждения показали нам свою экспозицию и здешние леса. Перед отъездом посетили и небольшую краснолесненскую библиотеку. Её единственный сотрудник — Надежда Яковлева, работающая на полставки, отмечала, что посетителей за последние годы убавилось. «В основном все в компьютерах сейчас. Раньше, когда в Краснолесье была школа, дети на переменах прибегали, а сейчас их можно застать здесь во время каникул. Но всё равно ходят. Есть постоянные читатели, есть те, кто посещают от случая к случаю. С пожилыми читателями я работаю на дому — приношу книги лично. Сюда им сложно добираться в силу возраста», — рассказывала она Надежда Яковлевна. В свободное от работы время она занимается женским клубом по интересам «Ностальгия», члены которого уже 10 лет выезжают в музеи, ухаживают за посёлком, поют песни.

Уезжая из Роминты, сложно избавиться от ощущения, что ты провёл в ней слишком мало времени. В регионе есть ряд мест, глядя на упадок в которых остаётся неприятный осадок. Но это не про Роминту. Сказать, что жизнь в Краснолесье кипит полным ходом, конечно, нельзя — до 1945 года здесь, на особо охраняемой зоне, проводились встречи политиков и бизнесменов, в ходе которых принимались решения о судьбе Европы, а нынешнее положение дел далеко от прежнего. Тем не менее, практически не изменившийся природный ландшафт и неповторимая аура позволяют называть это место одним из тех, которые таинственным образом притягивают к себе.

Чему полезному научило путешествие

1. Проехать 170 километров по Калининградской области — возможно и совсем несложно. Главное — разработать маршрут, посчитать время, правильно расходовать силы.

2. Несмотря на отсутствие велодорожек, путешествовать по региону на двух колёсах — комфортно. Здешние второстепенные дороги позволяют перемещаться с минимальным риском для жизни. Само собой, необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения и иметь при себе средства защиты и спецодежду.

3. Прохождение длительных дистанций помогает повысить навыки вождения — от способности ориентироваться в сложных ситуациях до умения преодолевать сложные трассы: холмы и грунтовки.

4. Отдых, совмещённый с физической активностью, оставляет после себя гораздо больше впечатлений, чем ленивый и расслабленный. По крайней мере, заставить себя думать о чём-то другом, а не о прошедшем приключении, у меня не получается уже два дня и две ночи.

© 2003-2025

© 2003-2025