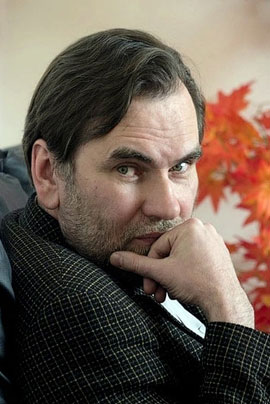

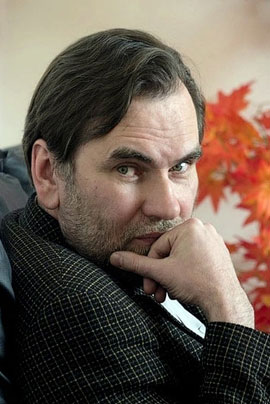

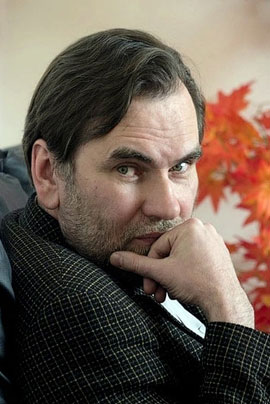

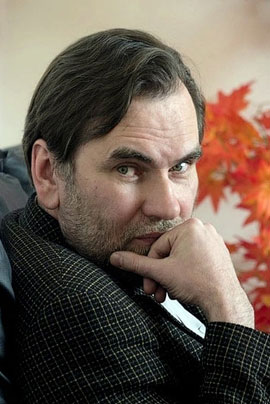

Один из самых успешных российских кинопродюсеров, президент Международного фестиваля короткометражного кино «Короче» Сергей Сельянов рассказал «Афише Нового Калининграда.Ru» о том, почему кинопродюсеры охотятся за дебютантами, как надо совершенствовать систему господдержки российского кино и с чего начинать реформу кинообразования.

— Сергей, каковы ваши впечатления от фестиваля?

— Конкурсная программа очень качественная, спасибо отборщикам. Это первый фестиваль, на котором я пробыл от звонка до звонка. Обычно фестивали идут пять, семь, десять дней, но у меня столько времени нет — и я обычно приезжаю на денек-другой-третий, а здесь был от начала до конца. Помимо профессиональных впечатлений, я просто получил удовольствие — и нисколько не устал. Фестиваль получился, а это — как и с фильмами — не всегда бывает. Город для фестиваля правильный, какая-то особая географическая точка, где западные ветры с восточными энергетически правильно соединяются.

Мы связываем большие надежды и с нынешними победителями фестиваля, и с теми, кто придет через год, два и т. д. Надеемся, фестиваль будет жить — во всяком случае, мы будем этому способствовать всем, чем можем. Фестиваль имеет некоторую свою — не буду называть это концепцией, но все-таки — направленность: мы видим его стартовой площадкой в большое кино — в первую очередь, для режиссеров. Для нас важно, чтобы у режиссера и авторской группы была потенция на большой фильм. Любая киноиндустрия, в том числе российская, крайне нуждается в новых именах — и зритель в них нуждается. На «Короче» новые имена совершенно точно были. В начале пути такие победы очень важны и, конечно, помогают. Лет через пять-десять, возможно, это перестанет иметь такое значение: победы всегда приятны, но, в конце концов, и без них можно обойтись, главное — делать качественное кино. Но в начале пути это очень важно — и мы видели это только что по реакции зала и по реакции самих призеров, которые были крайне взволнованы и трогательны. Фестивалей в кино очень много, и они хорошо работают в индустриальной инфраструктуре. Кроме того, этот фестиваль — хорошая площадка для встречи короткого метра со зрителем. К сожалению, короткометражное кино на большом экране можно увидеть только на фестивалях, в России нет рынка короткого метра, как отдельного вида кино. Надеюсь, калининградцы оценят фестиваль — и через год-два-три здесь будет зрительский ажиотаж.

— Вероятно, можно считать хорошим знаком для фестиваля новость о том, что фильм-победитель «Спаситель» — это тизер полного метра, к которому уже пишется сценарий?

— Это подтверждение концепции фестиваля «Короче». Я очень обрадовался, когда услышал это от режиссера после вручения ему приза за лучший фильм.

— Вы много говорите о необходимости усовершенствования кинообразования в России. Какие конкретные шаги в этом направлении предпринимает Ассоциация продюсеров кино и телевидения?

— Мы поддерживаем все качественные инициативы. Самое главное — и не только в кино — это люди, которые чего-то хотят и умеют. Хотят многие, но умеют далеко не все. Чтобы умели, придумано образование. В частности, первая наша задача — создание в России сценарной школы, которой у нас никогда не было. Я сам учился на сценарном факультете во ВГИКе, поэтому знаю.

— А вас кто учил?

— Николай Николаевич Фигуровский — очень хороший мастер, личность. Самый известный фильм по его сценарию — «Когда деревья были большими» с Юрием Никулиным, он также делал сценарий к экранизации «Преступления и наказания». Что такое мастер? Ты с ним общаешься, учишься жизни. Конечно, важно и необходимо общаться с человеком, у которого есть масштаб личности, но вот элементарно научить делать табуретку, у которой четыре ножки одинаковой длины, чтобы на ней можно было сидеть — это я про сценарий говорю — таких образовательных технологий в Советском Союзе не было, нет их и сейчас. Это проблема, решение которой, кажется, сдвинулось с места. В частности, мы не стесняемся приглашать американских специалистов, которые доказали всем своим многодесятилетним существованием в качестве лидеров мирового кинорынка, что они умеют рассказывать истории и у них есть соответствующие технологии. Образование — это бизнес, в том числе: они продают нам свое знание, а мы его покупаем.

— В каких форматах реализуются образовательные программы?

— Проводим мастер-классы, в прошлом году делали шестинедельную школу совместно с ВГИКом. Хотим открыть двухлетние магистерские курсы, ведем сейчас переговоры с Министерством культуры. На это тоже нужны деньги — и они есть, их нужно просто правильно перераспределить. Одно из главных отличий западной системы образования от российской заключается в том, что там огромное внимание уделяют практике: 70 процентов времени обучения — практика. Это очень важно, когда люди не в каких-то оторванных от жизни условиях сидят и что-то сочиняют…

— Как во ВГИКе, например?

— Некорректно критиковать коллег, но… Мы пытаемся внедрить новое кинообразование — и это пользуется огромным спросом. Когда-то в Россию приехал Мариус Петипа — и появилась школа русского балета, которой мы гордимся, развиваем ее, продаем. Поэтому стесняться здесь нечего — и от американцев брать все, что нам требуется. Мы начали со сценаристов, это самое наболевшее. Но, конечно, хотим обучать и другим кинопрофессиям. И Владимиру Владимировичу Путину на всех наших совещаниях по кино мы постоянно об этом говорим. Государственная машина оборачивается не всегда быстро, иногда вообще не оборачивается, но мы прилагаем усилия. На образование нужно направлять существенную часть тех средств, которые выделяются на господдержку кино. Инвестиции в образование, в том числе, в кинематографическое, — это инвестиции в будущее. Здесь нужно деньги считать, но не жалеть.

— Надо понимать, что все дебютное кино производиться в одном месте не может, это неправильно. Да и не справится один центр с таким объемом. Нам ведь нужно очень много режиссеров, сценаристов и так далее — гораздо больше, чем сейчас выпускается. С советских времен объем производства аудиовизуальной продукции вырос в десять раз — за счет телесериалов, рекламы, музыкального видео, — а мощность учебных заведений — ВГИКа и петербургского института кино и телевидения — осталась на том же уровне. Нам просто даже количественно не хватает профессионалов. Понятно, что главное — качество, но оно, в каком-то смысле, рождается из количества.

— На ваш взгляд, питчинг (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов — прим. «Афиши Нового Калининграда.Ru») при определении списка культурно значимых кинопроектов, которые должны получить господдержку — это хороший формат? И как вы оцениваете первый минкультовский опыт питчинга?

— Питчинги — идея разумная. Нужно уметь защищать свой проект. Особенно это важно, когда перед тобой дебютант: чтобы принять решение, часто бывает необходимо пообщаться с автором. Зритель не хочет смотреть серьезное художественное кино, он хочет развлекаться, поэтому культурно значимые проекты, как правило, убыточны. Но делать их нужно: мы все-таки кинематографическая и культурная страна, несмотря ни на что, с традициями, которые необходимо поддерживать и развивать. Когда выдвигаются десять культурно значимых проектов, а деньги есть только на три, питчинг имеет существенное значение. Конечно, не нужно все грести под одну гребенку, в каких-то случаях в питчинге нет необходимости, но по целому ряду позиций я эту практику поддерживаю.

— Вам не кажется, что скандал с российско-немецким проектом «Милый Ханс, дорогой Петр» по сценарию Александра Миндадзе, которому, вопреки мнению экспертного совета, минкульт поначалу поддержки не дал, — довольно показательный пример? Учитывая, что Александру Миндадзе все-таки пришлось перенести действие из 1940-го года в 1930-е, поскольку в Российском военно-историческом обществе утверждают, что такого сотрудничества между СССР и Германией накануне войны быть не могло…

— Художественная правда может очень сильно отличаться от правды жизненной и от так называемой правды факта. Кино работает с мифами и с образами. Понятно, что вопросы достоверности очень важны, но нельзя закрывать проект по причине того, что на мундирах героев пуговицы не той формы. Исторические консультанты на картинах нужны ровно в той степени, в которой они нужны автору. Есть очень много пропагандистских мифов, в том числе, и про войну, которые мы, тем не менее, опровергать не собираемся. Например, Александр Матросов, который закрыл грудью амбразуру и получил звание Героя Советского Союза. Из закрывших грудью амбразуру Матросов был по счету одна тысяча каким-то — просто к 23 февраля нужен был позитивный пропагандистский пример. С одной стороны — да, человек действительно совершил подвиг, с другой — эта тысяча перед ним: мы про них ничего не знаем, но это не значит, что их не было. Если мы скажем, что Александр Матросов был первым — соврем, но при этом консультанты могут на этом настаивать. Есть такое выражение: врет, как очевидец. Факт — понятие, которое кажется жестким, четким, твердым, но на самом деле в подавляющем большинстве случаев это понятие весьма условное, растяжимое. Сами историки без конца полемизируют друг с другом. Наверное, если бы была какая-то одна Богом данная история, таких коллизий бы не возникало. Но когда вы имеете дело с художником, нужно доверять его таланту. Если нет таланта, но при этом он дружит с фактами, к фильму его допускать нельзя, — даже если все правильно со всех точек зрения. Бездарный человек гораздо страшнее, чем художник, исказивший факты.

— Возможно, роль экспертного совета, состоящего из профессионалов кино, должна быть более значимой при отборе проектов на господдержку?

— По закону роль экспертного совета при Министерстве культуры — рекомендательная. Решение принимает само министерство. Но вы либо не играете в это и принимаете решение у себя в тиши кабинетов, что, естественно, сейчас не популярно, а если играете, то делайте это прозрачно. А вообще-то компетенция находится у продюсеров. Министерство культуры должно принимать очень ограниченное количество решений по поводу того, какое кино делать, а какое не делать. Минкультуры имеет право и даже должно заказывать какие-то фильмы, развивать какие-то темы, для чего приглашать к сотрудничеству сценаристов, продюсеров и так далее — два-три фильма в год, больше просто не осилить и не освоить. Во всем остальном компетенция у тех, кто на протяжении долгого времени своей работой, своими фильмами доказал, что понимает, как делать кино. Опора на лидеров должна развиваться в игровом кино и распространяться также на сферу авторского кино, анимации. Лидеры знают, как надо делать. Да, они ошибаются, они не идеальные, но компетентнее их все равно никого нет: они понимают, какой фильм будет смотреть зритель. Недопустимо, когда цензура и, тем более, вкусовщина начинают управлять этими процессами. Да, нам говорят: кто платит, тот и музыку заказывает. Но это, извините, в кабаке. Тем более, Министерство культуры не платит — оно осуществляет государственную поддержку. Страна решила, что должна поддерживать кинематограф, и поручила министерству культуры распределить эти деньги наиболее эффективным образом. А эффективность там, где компетенция — и у чиновников ее значительно меньше, чем, например, у продюсеров.

— Как компании — лидеры российского кино будут подтверждать звание мейджора?

— Да кто знает! Правила игры менялись в этом году и на будущий год пока не установлены. Не исключено, что поменяются — и в худшую сторону, но мы надеемся на лучшее. Кино, конечно же, должно приводить в кинотеатры зрителя. Но кино разнообразно — должны быть также и дебюты, и культурно значимые проекты, и авторское кино. Во всех сферах есть авторитеты. Например, в авторском кино есть режиссеры — частые гости на многих крупных международных фестивалях, они и их продюсеры больше всех, наверное, заинтересованы в том, чтобы сделать очередной фильм как можно лучше. Такой режиссер вместе со своим продюсером должен быть уверен, что у него обязательно будет господдержка — и он может смело работать над следующим проектом, развивать его, думать о нем и так далее. В дебютантах продюсер заинтересован больше, чем в ком бы то ни было, потому что нам нужны новые имена — и мы дебютами занимаемся практически в режиме нон-стоп. И здесь, на фестивале, мы, в том числе, и из корыстных соображений — в надежде увидеть тех, у кого глаза горят, взять за руку и сказать: ну, давай!

Политика государства в сфере поддержки кинематографа нуждается в совершенствовании, повышении эффективности. Она должна стать инструментом развития, а не собеса. Не должно быть такого: давайте всем понемножку раздадим, потому что все вроде бы продюсеры или, по крайней мере, так себя называют — или давайте на эту тему дадим, а на другую не дадим, при этом неважно, кто стоит за конкретными проектами. Ну что ж, будем эту систему совершенствовать.

Текст — Евгения РОМАНОВА, фото — kinopoisk.ru