«Афиша Нового Калининграда.Ru» совместно с

Создатель «Altes Haus» Александр Быченко часто говорит о том, что мы живём в месте, где культурная, общественная и просто человеческая жизнь на протяжении тысяч лет менялась множество раз. Люди умирали и уезжали, а простые вещи оставались служить новым хозяевам. Эти предметы давно не имеют национальности и идеологии, но воспоминания у них не отнимешь.

Пара потемневших вилок с неразборчивой монограммой, фарфоровая статуэтка, вешалка с фамилией еврейского портного,

Наш совместный специальный проект как раз об обретении этого голоса. Состоит «Вещественная история» из трёх частей. Первая часть рассказывает о

Третья часть проекта — о тех вещах, которые были, а потом перестали быть. Если

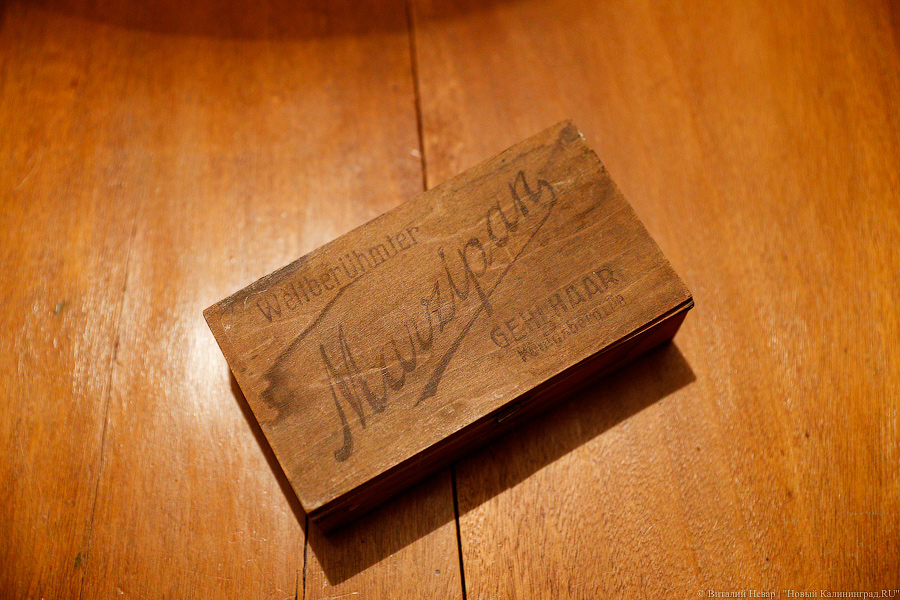

Коробки

— Истории об этих предметах мы узнали от нашей гостьи — уроженки Кёнигсберга Элеоноры

Правда, маленькая Элеонора не очень любила гельхааровский марципан — ей больше были по вкусу те конфеты, которые делал другой известный городской кондитер, господин Швермер. «Папа, почему бы тебе не полечить жену Швермера?» — говорила Элеонора отцу. После войны все кондитерские фабрики Кёнигсберга были уничтожены, хорошо, что сохранилась рецептура конфет. Гельхаару и Швермеру удалось вывезти производство марципана в ФРГ.

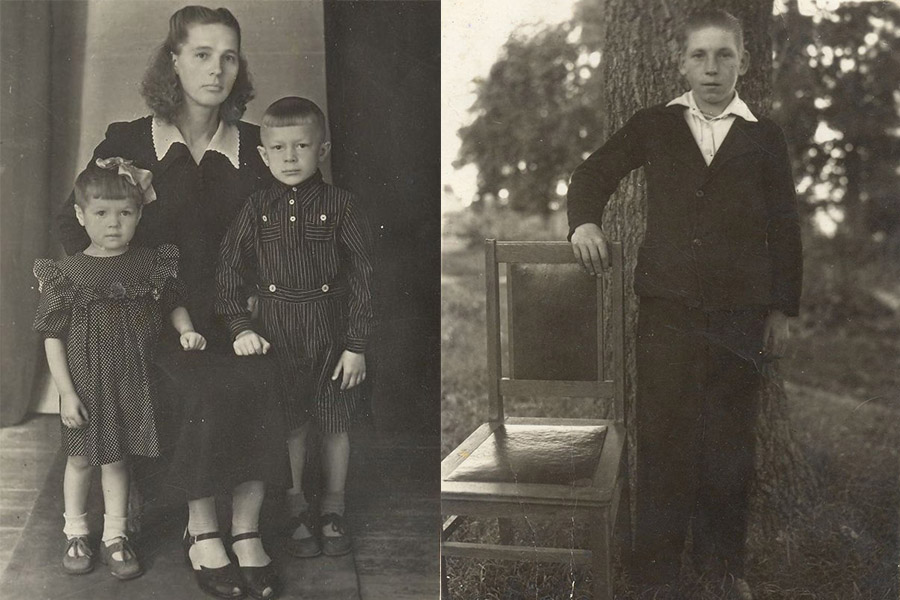

А наша Элеонора вместе с семьей практически всю войну провела в Кёнигсберге. Когда началась война, девушка была студенткой филологического факультета в Альбертине. После работала на одном из предприятий оборонного значения: там была предусмотрена эвакуация сотрудников, и поэтому штурм Кёнигсберга Элеонора не застала — в 1944 году её эвакуировали в городок в Восточной Германии, а семья осталась дома.

В

За пять копий письма Элеонора получила шесть лет лагерей. В Сибирь её не отправили, конечно, но отправили в лагерь на территории Восточной Германии: во время ВОВ сюда помещали советских военнопленных, после войны — уже не советских, а немецких политических и не только преступников. Лагерь был разделён на мужскую и женскую зоны. Мужчины и женщины не могли друг с другом разговаривать, только, как вспоминает Элеонора, «перемахиваться» через колючую проволоку. Так она познакомилась с красивым брюнетом. Молодые люди понравились друг другу и условились, что обязательно встретятся на свободе: они не знали, кого и когда освободят, поэтому тот, кто выйдет раньше, должен приходить каждый день в шесть часов вечера на главную городскую площадь.

Первой по амнистии освободили Элеонору. Её друг вышел только через два года: оказалось, что он очень хороший механик и, несмотря на то, что срок его вышел, его не выпускали, пока он не починил все машины тюремных «бонз». Все эти два года Элеонора каждый день приходила на площадь, пока не встретила своего возлюбленного. Удивительно, но она все эти два года не знала о нём ничего, ни имени, ни того, что он из Италии, просто она каждый вечер ходила его встречать. Они поженились, у них родились сын и дочь, есть внуки и правнуки.

Что случилось с родителями Элеоноры до конца неизвестно. Она говорила, что удалось спастись отцу. Сама Элеонора всю жизнь прожила в Италии, сейчас бывает в Берлине, где её дочь держит бутик одежды. Два года назад дети и внуки Элеоноры подарили ей поездку в

О старой фарфоровой посуде и железной хлебнице рассказывает калининградец Ростислав Знаменский:

— Мой дед, полковник советской армии Владимир Николаевич Шульц вместе со своей женой приехал в город, который ещё назывался Кёнигсбергом, в октябре 1945 года. Вместе с семьей он поселился на втором этаже виллы Арон на Канцлерштрассе, сейчас это улица Нахимова. Жильё многим военным в крупном звании здесь тогда давали как: говорили, что вот, выбирай любой дом, и везли по улице, показывали. Деда везли по сегодняшней Кутузова, повернули на Нахимова, он увидел эту виллу и выбрал её: двухэтажное здание с мансардой, построенное в начале ХХ века. Первым владельцем этой виллы был придворный ювелир Д. Арон. А после войны здесь стала жить наша семья.

Говорят, что первый приказ деда, когда он вошёл в дом, был: «Вынести отсюда всё немецкое!». Парадокс, что сам он был немцем по паспорту. И многие вещи так и исчезли: их выбросили, вывезли, заменили на «свои», на советские. Но моей бабушке удалось

Она спасла рояль, который до наших дней не дожил, сказав, что на нём будет учиться музыке её дочка. И моя мама, в девичестве Карева, а сейчас Знаменская Инга Анатольевна, училась играть на этом рояле, поступила в музыкальное училище, стала пианисткой, преподавателем по классу фортепьяно и преподаёт до сих пор, хотя ей уже восемьдесят лет. Спасла бабушка и железную хлебницу — точно такая же стоит на кухне в музее «Altes Haus» на Пугачёва, я её сразу узнал и обрадовался. Спасла дорогую фарфоровую посуду: блюдо, фарфоровую супницу, пару тарелок, кофейник с позолоченной ручкой, крышкой и носиком, несколько столовых приборов. Она сказала деду: «Оставь это, такого больше никто не сделает, и мы такого больше нигде не найдём».

После войны дед был первым директором стадиона «Балтика» и одним из первых тренеров по лёгкой атлетике. Бабушка моя, Карева Мария Николаевна, стала директором текстильного отдела в первом советском магазине, который открылся после войны ещё в Кёнигсберге, сегодня это универмаг «Маяк». В пятидесятые годы их отправили работать на три года в Сухуми, и бабушка увезла всю эту посуду с собой, а потом вернулась с ней обратно. С дедом жизнь у них не сложилась — он стал пропадать с разными дамами, бабушка подала на развод, и я Владимира Николаевича Шульца в глаза не видел. Зато, сколько себя помню, этот рояль, хлебница и посуда всегда были рядом.

Помню, как эта хлебница стояла на холодильнике, а я был маленький, не дотягивался до неё, лез на цыпочках за

Помню, как ели всегда из этой посуды, наливали из этого чайника. Я уже вырос, а эти предметы всё равно со мной: уезжал в Петербург надолго и забирал их с собой, а потом с ними же возвращался обратно в Калининград. Видите, на обороте тарелок разные клейма: есть просто клеймо мануфактуры, есть орёл. Сейчас обязательно

О паре деревянных стульев с круглыми спинками рассказывает жительница Калининграда Марина Яковлева:

— Моя семья, точнее моя тётка, приехала в Кёнигсберг сразу после войны, а затем, с разницей в

Помню, что садилась на такой стул в фотоателье: можно было сесть аккуратно боком и положить руки на спинку. Я помню, что сидела на таком, когда приходила школьницей к тёте делать уроки — она была одинокой женщиной, я с ней очень дружила.

Почти сразу после войны она работала здесь поваром в одном ресторане на улице Типографской, познакомилась с офицером, у которого было двое детей — мальчик и девочка, а его жену по

В моей памяти очень хорошо отпечатались все эти метаморфозы, которые происходили с мебелью: как, например, сменяли старый немецкий сервант со стеклянными створками на уже такой, «добротный», «модный», советский.

Как у этих самых «круглых» стульев тускнел и обдирался лак, и их красили заново такой охристой половой краской. Как спинки обпиливали, если они ломались, а к сиденью присобачивали подушечки: одна соседка так сделала и говорила, что вот, очень удобно, даже лучше, чем было, почти что пуфы получились.

А потом уже, в позднее советское время и в девяностые их просто выкидывали — выносили на помойку и всё. Тёткины стулья, которые в неизменном виде остались почти до самого конца. Исчезли они уже в совсем современное время — в квартире, уже не коммунальной, делали ремонт,

Ваши предметы и истории могут стать не только участниками «Вещественной истории», но и постоянными или временными экспонатами музея «Altes Haus». Присылайте свои истории и фотографии на адрес «Altes Haus», рассказывайте о проекте своим знакомым и вспоминайте о предметах, которых больше нет, в комментариях под каждой серией.

Текст — Александра Артамонова, фото — Виталий Невар, семейный архив рассказчиков

© 2003-2026

© 2003-2026