В традиционном дайджесте прессы продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — третья неделя июля.

В Калининграде продолжали кипеть талонные страсти. Газеты не успевали печатать письма недовольных сложившейся ситуацией читателей. Вот, пожалуй, наиболее, типичное, опубликованное «Калининградской правдой» в рубрике «На заметку депутатам областного Совета»: «Уважаемые депутаты! Просим вас разобраться на сессии в таком вопросе, кто в исполнительных органах областного Совета принял решение выдать на круг каждому жителю всего лишь по 500 г макаронных изделий и по 500 г крупы в месяц? Мы, рабочие АТП-2 (автотранспортное предприятие. — прим. „Нового Калининграда“) задаем вопрос: может ли человек прожить, получая в сутки по 30 г макаронных изделии, круп, 60 г муки? Ведь есть малообеспеченные семьи, для которых эти продукты — основной вид питания. Как же можно в наше сложное время делить такие продукты поровну, без учета уровня доходов».

Вероятно, нужно пояснить. По талонам можно было купить продукты по фиксированным государственным ценам. Если этого не хватало, людям приходилось идти на рынок, а там цены, понятное дело, были гораздо выше. Вот рабочие АТП-2 и предложили увеличить норму дешевой еды для малоимущих. Логично.

Впрочем, надо сказать, народ быстро научился извлекать выгоду из товарного дефицита. И делал это далеко не всегда законным образом. В небольшом репортаже «Калининградки» из промтоварного магазина № 38 рассказывается о том, как некоторые несознательные граждане приторговывают своими паспортами. Вернее, сдают их в аренду. Материал, собственно, так и называется «Почем паспорт?».

Многие товары тогда можно было купить только при предъявлении паспорта с калининградской пропиской, поэтому эти документы пользовались большим спросом. Цены, как следует из материала, зависели от того, насколько жаден был владелец паспорта. Кто-то был готов дать им попользоваться за три рубля, а кто-то меньше, чем за десятку, не соглашался. Один гражданин, по словам корреспондента Ж. Борисовой, так и заявил «клиентке»: «Хочешь юбку, возьмешь мой паспорт и за 10 рублей».

«Покупали, в желающих не было недостатка — гостей сейчас в Калининграде много, — пишет корреспондент. — Пока не пригласили милиционера». Страж порядка увел какого-то нарушителей, пообещав составить протокол. Журналист обратился за комментариями к начальнику отдела БХСС Федору Сухих, который признался, что не уверен в том, как правильно квалифицировать торговлю паспортами. «Спекуляцией не назовешь, и нарушения правил торговли тоже нет, ибо паспорт — не товар, как и талоны на алкоголь, которые не продают. Гримасы нашего времени...» — заключил он.

Вид на Дворец культуры моряков (ныне Музей изобразительных искусств), сквер перед ним и магазин «Детский мир». 1986 год/ Автор А. Бахтин. ГАКО

Вид на Дворец культуры моряков (ныне Музей изобразительных искусств), сквер перед ним и магазин «Детский мир». 1986 год/ Автор А. Бахтин. ГАКОЕще одной приметой тех лет стало засилье видеосалонов с их весьма однообразным, но, надо признать, популярным репертуаром. Традиционные кинотеатры были просто не в состоянии выдерживать конкуренцию. В этом плане показательно письмо в редакцию «Калининградской правды» директора Гвардейской киносети Ф. Смирнова, которое было напечатано в номере за 15 июля под названием «Видеобум и школа».

«В Борской восьмилетней школе Гвардейского района около пятнадцати лет работает детский кинотеатр, где раз в неделю ребята сами демонстрировали фильмы различной тематики, изучали устройство кинооборудования, — пишет Смирнов. — Многие из выпускников школы сейчас работают киномеханиками на селе». Но пришла беда откуда не ждали. «В прошлом учебном году школьный кинотеатр стал сдавать позиции: на его экране перестали показывать отечественные фильмы, поскольку инициативу в свои руки полностью захватили калининградские видеобизнесмены, — продолжает автор письма. — Теперь в школе демонстрируются видеофильмы, на мой взгляд, пропагандирующие жестокость».

Смирнов сообщает, что беседовал по этому поводу с директором школы, которая сказала ему, что он отстал от жизни. Сам Смирнов так не считает. По его мнению, «директор школы как раз помогает доморощенным видеопиратам разлагать незрелые умы, способствует супердоходам этих деятелей». Мало того, директор Гвардейской киносети убежден, что преступность растет на волне этого видеобума.

Комментируя это письмо, корреспондент газеты Н. Перова во многом согласилась с его автором. При этом она отметила: «Конкуренция явно стучится в двери. Все прогнозы на будущее обещают: монополия перестает быть стабильной. И массовое развитие видеодела в первую очередь это подтверждает. Поэтому сегодня, видимо, ничего не остается, как задуматься о конкурентоспособности и возможности противостоять видеостихии. С пустыми руками сделать это трудно, поэтому, думается, лишь широкая сеть видеопроката в районах области, хорошего качества репертуар и обменный фонд видеокассет помогут сбить волну низкопробной видеокультуры, которую заезжие гастролеры так охотно несут в массы».

В Калининграде видеоцентр на Горького, 152, был создан еще в 1988 году. О том, как он живет — статья методиста киновидеобъединения Л. Остаховой «Дом на окраине» в номере «Калининградской правды» за 18 июля. По её словам, видеофонд насчитывает более двух тысяч фильмов. Среди них — старые комедии Леонида Гайдая, шедевры Федерико Феллини, Тенгиза Абуладзе, Андрея Тарковского.

Особо она отметила фильм режиссера Фрэнсиса Копполы «Крестный отец», который «за три недели посмотрели две тысячи человек». «Почти месяц с аншлагом на экранах центра шли обширные трехчасовые программы „Эротика и общество“ и „Анатомия ужаса“, в которых выступили философы, искусствоведы и служители церкви, — пишет Остахова. — В видеотеке большой популярностью пользуются концерты писателей-сатириков, исполнителей А. Райкина, Е. Петросяна, других. Нередко посетители запрашивают для просмотра телесеансы А. Кашпировского».

Тему засилья видеопродукции поднимает и «Маяк» в публикации «„Видик“ против книги». «Моряки рыболовного флота, по сравнению с трудящимися других отраслей промышленности, долгое время оставались самыми прилежными читателями, — справедливо отмечает автор статьи Е. Ермилов. — К этому располагала специфика их труда и отдыха и наличие библиотек на судах. Но, к сожалению, славу заядлых книголюбов они теряют. Судовые библиотекари всё чаще говорят: «В рейсе читали мало — смотрели „видики“».

В статье отмечается, что моряки охотно покупают кассеты за рубежом, и это, к сожалению, в большинстве своем не шедевры великих мастеров, а «развлекательные ленты известного пошиба — если не порнографические, то густо эротические да залихватски приключенческие». И книга, которая раньше вполне мирно уживалась с нашим скромным, как охарактеризовал его автор статьи, кино, теперь остается не у дел. Обидно...

Калининград, район Южного вокзала. 1987 год. Из архива Альберта Зайцева

Калининград, район Южного вокзала. 1987 год. Из архива Альберта ЗайцеваОчень важная тема была поднята в статье «Калининградского комсомольца» «Добросовестное заблуждение». Она об уничтожении кованых немецких оград на улицах Калининграда. В частности, речь шла об ограде вокруг поликлиники на улице Марины Расковой. Как выяснилось, этим занимались сотрудники кооператива «Пеликан».

«Проследив путь срезанной ограды, мы оказались в самом кооперативе, — пишет журналист Александр Адерихин. — Десятки собранных (и срезанных автогеном!) со всего города кованных вензелей, цветов, узоров, покрытых ржавчиной или толстым слоем защитной, „танковой“ краски, лежали под открытым небом, мало чем отличаясь от самой заурядной кучи металлолома». Как выяснилось, сотрудники кооператива из фрагмента этих решеток собираются варить новые решетки. Разумеется, попроще.

Автор публикации в ужасе от происходящего, но при этом он не склонен демонизировать «Пеликан». По его мнению, члены кооператива, выражаясь юридическим языком, добросовестно заблуждались. Хотели как лучше. Они считали, что спасают эти решетки, на самом деле — уничтожают труд людей, обладавших редким мастерством. «Хуже нет, когда восстанавливать дворцы берутся пирожники, — продолжает автор. — И если добросовестно заблуждающихся калининградских коммерсантов можно оправдать морально, то как быть с профессионалами? Ведь проект новых решеток, благодаря которому и происходила перековка искусства, был разработан Татьяной Кондаковой, районным архитектором Октябрьского райисполкома (впоследствии она была главным архитектором Калининграда и руководителем агентства по градостроению Калининградской области. — прим. „Нового Калининграда“), при котором зарегистрирован „Пеликан“».

Сейчас на месте старого немецкого дома, где была поликлиника на Марины Расковой, — новое здание. Раньше около снесенного дома была очень скромная, явно советская, выкрашенная в синий цвет оградка. Вряд ли это та, которую изготовил «Пеликан», всё-таки столько лет прошло с 1990-го. Сейчас у здания современная стандартная ограда. Ничего особенного...

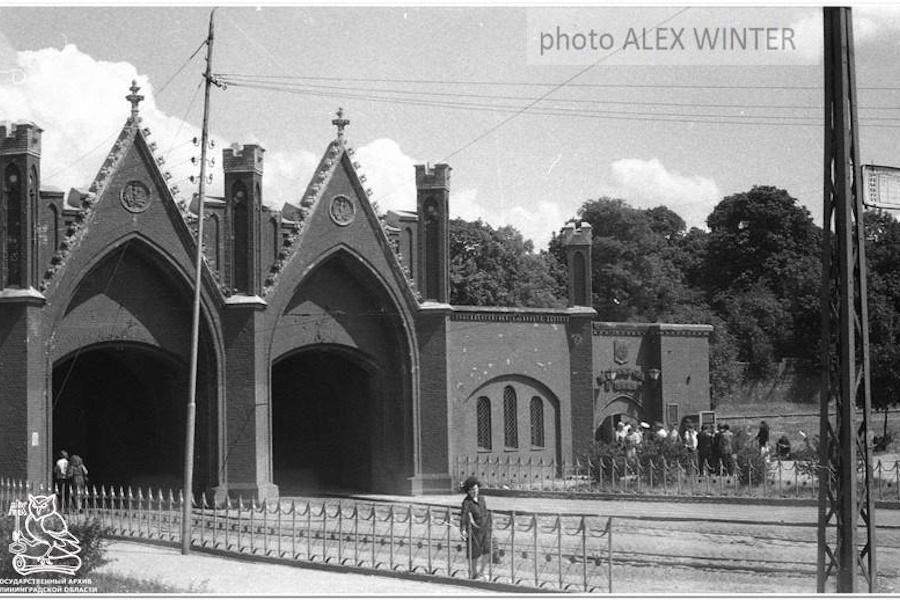

Интересный материал, посвященный историческим воротам областного центра, был опубликован в «Калининградском комсомольце». Написанная краеведом Алексеем Губиным статья «Снова о городских воротах» поднимает настроение, хотя описывается в ней довольно печальная картина. Большая часть городских ворот находилась в 1990 году в плачевном состоянии — например Королевские или Фридрихсбургские. Сегодня это популярные туристические объекты, относящиеся к родившемуся тогда же, в 1990 году, Музею Мирового океана. «Не все еще потеряно, — как бы говорит нам Алексей Губин. — Давайте посмотрим на эти объекты через 35 лет!»

Пожалуй, больше всего внимания краевед уделил Бранденбургским воротам, но вовсе не из-за плохого их состояния. Наоборот, он нашел его весьма сносным. Не понравилась ему обстановка в пивном баре, который располагался внутри исторического сооружения: «Ведь всем известно, что здесь пива просто так не попьешь: во-первых, надо потолкаться в утомительной очереди; во-вторых, с полтинником в кармане в баре делать нечего. К пиву положен принудительный ассортимент в виде закуски. Но иностранным гостям этот необычный вид сервиса может показаться интересным. Туристы-бизнесмены захотят позаимствовать наш коммерческий опыт выуживания денег из потребителя».

Имеет, пожалуй, смысл напомнить, что заведение «У ворот» открылось в 1976 году, практически сразу завоевав популярность. Но к концу 80-х слава его поблекла, в начале 90-х бар пришёл в упадок и закрылся.

Вид на Бранденбургские ворота, 1983 г. Автор съемки Alex Winter (негатив передал в Государственный архив Калининградской области)

Вид на Бранденбургские ворота, 1983 г. Автор съемки Alex Winter (негатив передал в Государственный архив Калининградской области)В рекламном разделе «Калининградки» привлекает внимание порой не столько суть объявлений, сколько названия кооперативов, учредители которых, похоже, изощрялись в этом плане как могли. Например, кооператив набирал на работу маляров, штукатуров и кровельщиков. Назывался он при этом «Табаго» через «а». Из чего можно было сделать вывод, что к островному государству в Карибском море «Тринидаду и Тобаго» он отношения не имел. К чему имел? Загадка.

А вот малое государственное предприятие «Роки» предлагало учреждениям и организациям Октябрьского района заключить договор на ремонт котельных с котлами типа «КЧМ» и «Универсал». Название фирмы — с одним «к». Вряд ли оно навеяно популярным тогда фильмом про боксера с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Хотя кто его знает...

Кооператив «Гефест» приглашал желающих на базу отдыха «Корсар» в посёлке Каширское Гурьевского района, хотя логичней было бы назвать базу отдыха, допустим, «Олимп». Впрочем, времена наступали такие, что название «Корсар» могло подойти к чему угодно...

Текст Кирилл Синьковский, фото Государственный архив Калининградской области, из архива Альберта Зайцева

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав

Ctrl+Enter

© 2003-2026

© 2003-2026