Специальный проект «Нового Калининграда.Ru» и

Балтийского филиала Государственного центра современного искусства

О том, что такое Балтийский филиал Государственного центра современного искусства, как он появился, кто стоял у его основания, а также о самых крупных проектах и о том, как понимать и относиться к современному искусству вообще, рассказывают и размышляют Елена Цветаева, Евгений Уманский и Юлия Бардун.

Действующие лица:

Елена Цветаева, директор Балтийского филиала Государственного центра современного искусства, куратор, художник

Евгений Уманский, художественный директор Балтийского филиала Государственного центра современного искусства, куратор, художник

Юлия Бардун, замдиректора по организационным вопросам Балтийского филиала Государственного центра современного искусства,

Елена Цветаева: Если говорить об официальных датах, то Балтийский филиал Государственного центра современного искусства появился 28 ноября 1997 года. Тогда был подписан приказ об его создании. Мы стали третьим филиалом большой сети ГЦСИ — до этого они были открыты в

В настоящий момент филиалов семь: в Екатеринбурге, Владикавказе, Томске и Новосибирске, Самаре. Таким образом ГЦСИ — одна из немногих

Существующая сеть позволяет нам сегодня объединять различные виды ресурсов (знание, люди, финансы,

До того как организовать и возглавить центр, многие из нас были художниками, работали музейными сотрудниками в Калининградской художественной галерее и

Евгений Уманский: Так что, наверное, время рождения современного искусства в Калининграде гораздо раньше, чем 1997 год. Скорее, это середина

Елена Цветаева: Согласна. Например, один из проектов, которым мы гордимся — тогда я и Евгений работали в Калининградской художественной галерее и были главными кураторами биеннале графики — это персональная выставка звезды мировой

Евгений Уманский: А потом произошел естественный процесс: стены галереи стали слишком тесны для наших кураторских амбиций. Мы делали достаточно большое количество проектов, но каждый их них приходилось согласовывать с администрацией галереей, не всех художников в силу разных обстоятельств удавалось привезти, становилось работать сложнее и сложнее.

Елена Цветаева: В 1996 году мы предложили руководству галереи в следующих проектах биеннале говорить о графике не только как об искусстве на бумаге, но и «раздвинуть рамки»: кроме известных техник, включить в конкурс фотографию, анимацию, объекты, авторскую книгу, перформанс. Мы даже хотели пригласить к участию Олега Кулика с перформансом «Два Кулика», где художник рисует свой автопортрет, а затем разбивает его — известное произведение Олега, показанное на самых престижных мировых музейных площадках. В тот момент в галерее нас не поняли, но зато поняли в Министерстве культуры РФ, где прогрессивный Леонид Бажанов сказал: «Ребята, мы вам доверяем. Берите и делайте».

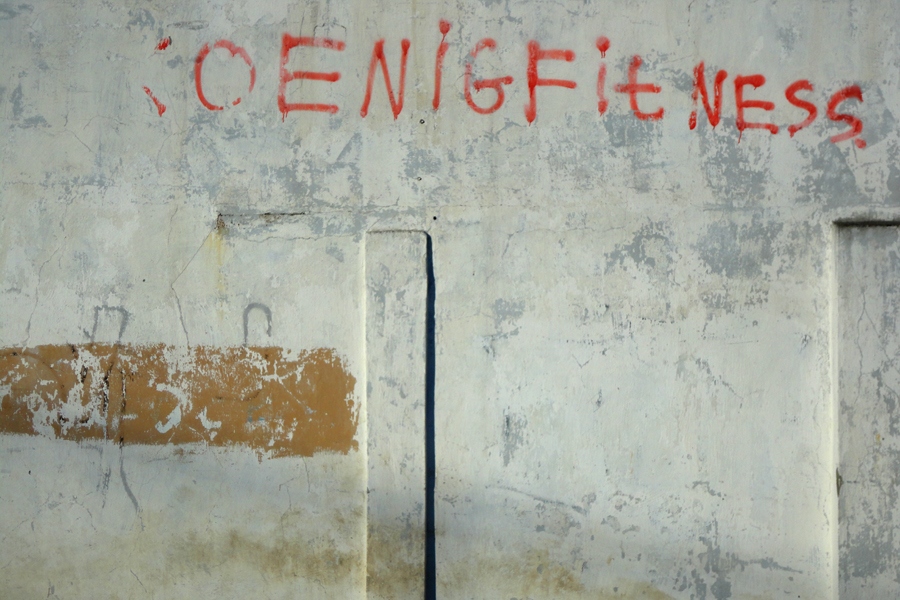

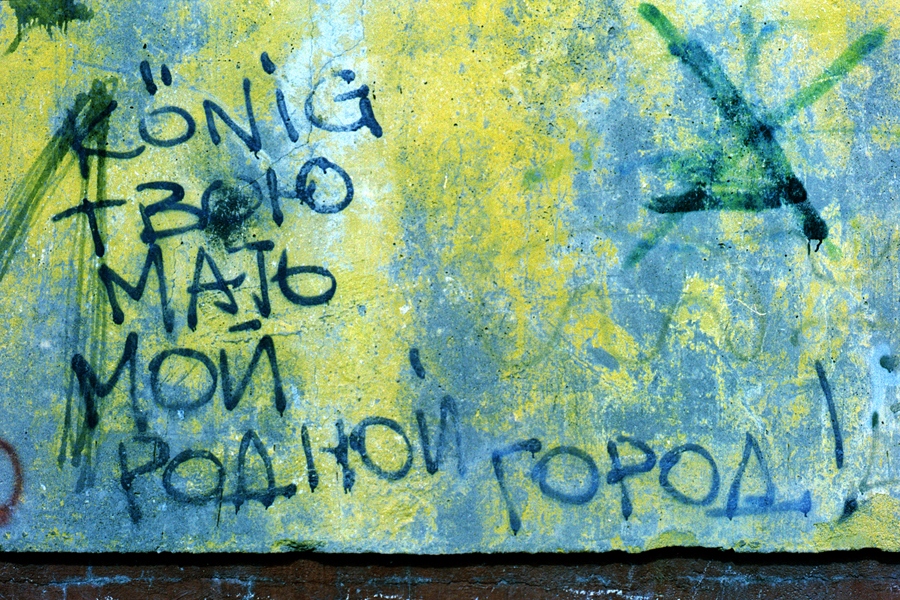

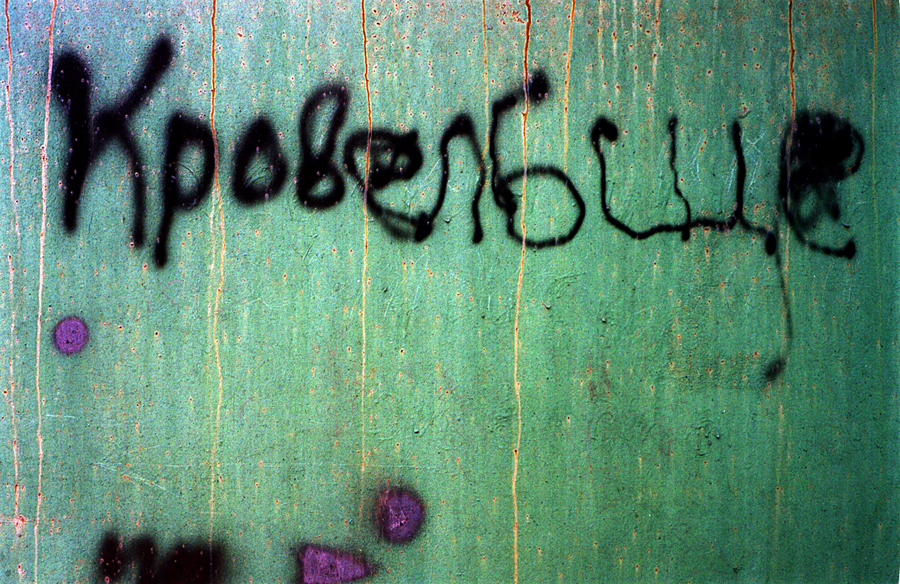

Фотографии из проекта Евгения Уманского «Folk Graffiti», Калининград, 2000–2005 годы

Евгений Уманский: Мы все обсудили, подумали и почти целый год занимались организацией филиала в Калининграде. Особых иллюзий у нас не было, точно так же, как и не было денег: из Москвы нам прислали только

Елена Цветаева: Рождение современного искусства в Калининграде было не пафосным, а очень домашним. Случилось это 1 декабря 1997 года на улице Коммунистической, в доме 55, квартире 1. При рождении присутствовали помимо будущих руководителей и кураторов добродушный Доллар — американский

Евгений Уманский: То время было катастрофически безденежным, и мы были вынуждены делать предельно малобюджетные проекты. Но они были очень эмоциональными, и та команда, которая их делала, была подвижной, креативной, живой. Никто не работал ради карьеры и денег, потому что было вообще непонятно, что будет с современным искусством в стране. В принципе, сейчас, двадцать лет спустя, мы оказались в похожей ситуации.

Елена Цветаева: С 1997 года мы регулярно обращались в наше Территориальное управление Росимущества с просьбой найти нам

Евгений Уманский: Очень точная иллюстрация отношения того времени к современному искусству. Мы говорим, что хотим открыть центр, а нам отвечают: «Окей, ребята, вот вам касса кинотеатра. Не подходит? Ну, тогда посмотрите на помещение между этажами общежития». Такая у людей была ментальность, и с ней надо было

Елена Цветаева: В общем, мы стали писать бесконечные письма начальнику Территориального управления Росимущества, Евгению Ивановичу Мезинцеву, помочь найти федеральному государственному музею — ГЦСИ, приемлемое пространство и каждый раз обосновывали свои просьбы. Например, о том, что коллеги из

На фотографиях башня и мансарда Кронпринц в процессе реставрационных работ, а также тестовое открытие выставочного зала мансарды, приуроченное в заключительной встрече проекта «Близкий незнакомец» (Калининград, 2014–2015 годы)

В конце концов нам помогло то, что министром культуры был назначен Михаил Швыдкой, и одной из его культурных стратегий была программа передача подведомственным организациям памятников в оперативное управление и выделение средств на их приведение в порядок — такой двойной эффект: и «дом» предоставить, и памятник отреставрировать. В тот момент в нашем поле зрения находилась

Евгений Уманский: И с тех пор началась новая история: как приспособить это здание под современное искусство. Пришлось столкнуться и со сложностями: Кронпринц — это памятник архитектуры, просто так мы не можем тронуть ни одного кирпича, необходим проект реставрации, заключения специалистов и так далее.

Елена Цветаева: Кроме того, начав приспосабливать башню под музей, мы поняли, что это прекрасное архитектурное сооружение со световым колодцем внутри, построенное в середине XIX века, позволяет нам делать только камерные проекты. Передача в 2006 году дополнительных свободных площадей на мансарде, пусть даже с отсутствующей стеной, позволила нам получить большой выставочный зал, библиотеку, студию для занятий с детьми,

А пока у нас не было собственной площадки, филиал с квартиры на Коммунистической переехал в мастерскую калининградского фотохудожника Юрия Павлова, из мастерской — на чердак Детской художественной школы, оттуда — в гостиницу «Москва», затем в офисное здание МАРИНПо.

Евгений Уманский: Мы были молодые, неглупые, яркие и перед нами стояла задача ярко себя проявить в российском и международном контексте. Не имея своего дома, мы реализовали достаточно много серьезных проектов.

Елена Цветаева: Практически все первые проекты Центра были осознанно направлены на расширение пространства искусства, демонстрировали открытость для коммуникации с аудиторией. Нам, как кураторам с опытом работы в музейных залах, больше не интересны были стерильные пространства. Этому способствовала и ситуация в обществе в конце

Первые проекты, а точнее акции, с которых началась наша деятельность, были реализованы практически одновременно в июне 1998 года: «Пушкин — наше ничто» Дмитрия Булатова и «Без названия» Юрия Васильева.

«Пушкин — наше ничто» — это акционная поэма, приуроченная к программе празднования

Евгений Уманский: Полуторачасовая акция Юрия Васильева «Без названия» состоялась 22 июня 1998 года в разрушенном типовом производственном цехе —

Документация акции Юрия Васильева «Без названия», Калининград, июнь 1998 год

Елена Цветаева: Обнаруженный материал Юрий интуитивно раскладывал в индустриальном пространстве цеха, повинуясь только своим внутренним законам. Итогом акции явился акт погребения, возвращения бумажных листов в естественную среду мусора. Художник ничего не объяснял, он только позволил нам стать свидетелями таинства творчества. И мы в благодарность аплодировали ему, а потом снимали телевизионный сюжет, давали первые интервью и пили шампанское.

Был еще один из замечательных проектов. В начале

Проект «Videotrafic», Калининград, ноябрь 2003 года

Этот опыт сотрудничества оказался успешным, и следующий проект был показан буквально через три недели. Назывался он «Save Screen» и был приурочен к шестилетию нашего филиала ГЦСИ в Калининграде, которое мы отмечали в 2003 году. Любой современный человек, работающий с компьютерными технологиями, знаком с программой «Screen saver» — «хранитель экрана». Куратор проекта Евгений Паламарчук сознательно заменил порядок слов для привлечения внимания к сохранению «экрана» как пространства восприятия искусства. В 2003 году Калининград и Екатеринбург были единственными городами России, где стало возможным использование центрального видеоэкрана города не только для коммерческой и социальной рекламы, но и для экспонирования произведений современных видеохудожников России и Европы. Журналисты региональных СМИ, готовившие сюжеты для новостей, брали интервью у прохожих, и те делились своим неподдельным интересом к происходящему: возможно, впервые за несколько лет они остановились перед экраном и с интересом досмотрели программу до конца. Цель проекта — не только оформление публичного пространства города, но и знакомство жителей Калининграда в формате

Евгений Уманский: Когда стало понятно, что стройка затягивается на неопределенное время, мы решили работать с башней «Кронпринц» как с

Юлия Бардун: Как раз во многом благодаря башне возникла одна из наших программ «Наследие в актуальном контексте». А проект «Башня Кронпринц: второе пришествие» стал интересным опытом, который длился с 2005 по 2011 год.

Фильм «Очерчивая пространство» китайского художника Сай Хуа Куань, в рамках проекта «Башня Кронпринц: второе пришествие», Калининград, 2009 год

Елена Цветаева: За эти семь лет мы реализовали более тридцати проектов, очень разных и ярких. И люди, которые к нам приходили, смогли увидеть разнообразие форм и практик, которыми оперируют художники: это и перформансы, и световые и звуковые инсталляции,

Идея работы с памятником как

Одним из последних проектов во «Втором пришествии» стала работа французского художника Лорана Перно, очень символичная для сегодняшнего времени: на башне появилась неоновая надпись «Нет в мире больше чудес» без знаков препинания, и теперь перед нами стоит задача доказать, что после «нет» должна быть поставлена запятая.

Идея перепрофилирования фортов, старых фабрик, трамвайных депо, вокзалов, электростанций в залы и музеи современного искусства не нова для мировой практики ревитализации, но для Калининграда это действительно знаменательное событие — красивая метафора, символизирующая окончательную капитуляцию милитаристских объектов и военной силы перед искусством.

Елена Цветаева: Несмотря на то, что за окном 21 век, современное искусство все еще остается инновацией, terra incognita, или близким незнакомцем для Калининграда. Сегодня нас приучают модели будущего искать исключительно в прошлом. Нужен новый проект будущего, а для этого необходимо осмысление, проговаривание, объяснение текущего времени. Исходя из этого три года назад кураторами из центров современного искусства Гданьска, Калининграда и Клайпеды был задуман крупномасштабный проект «Близкий незнакомец: углубление взаимопонимания между населением Гданьска, Калининграда и Клайпеды посредством развития культурного сотрудничества и профессионального обмена в области современного искусства». Для нас было важно не только продолжить профессиональные контакты между Балтийским филиалом ГЦСИ, Центром современного искусства «Лажня» и Центром культурной коммуникации Клайпеды, но и через искусство и культуру представить разные взгляды на видение региона южной части Балтийского моря в истории и современности. Нам было интересно и порой сложно говорить о стереотипах восприятия друг друга и о восприятии нас ближайшими соседями. Для нас было важно учитывать общий исторический и культурный опыт, и в данном контексте хотелось посмотреть на наши территории через призму того, что их объединяет.

Мы продолжили работу над проектом и в конце прошлого года — возможно, не всегда успешно, так как два польских художника отказались принять участия в заключительной выставке «Близкий незнакомец» в Калининграде. Мы понимали значимость и ценность наших личных, дружеских и профессиональных связей, пытаясь остаться уже старыми знакомыми, чем близкими незнакомцами.

Юлия Бардун: Этот проект мы реализовывали в течение двух лет в рамках Программы приграничного сотрудничества ЕИСП

Елена Цветаева: И это был отличный опыт не только с точки зрения масштабного культурного обмена, но и с точки зрения командной работы. Например, в выставке «Made in Kaliningrad», которая открылась в мае 2013 года в Центре культурной коммуникации Клайпеды, были представлены лучшие работы 18 калининградских художников за период с конца

Видеорепортаж и небольшая экскурсия по выставке калининградского современного искусства «Made in Kaliningrad» в Центре культурных коммуникаций в Клайпеде, май 2013 года

Юлия Бардун: В год по художнику (смеется — прим. «Нового Калининграда. Ru») — и это продуктивный результат.

Евгений Уманский: Плотность событий «Близкого незнакомца» действительно очень серьезная, практически ежемесячная. Каждая из институций, участвующих в проекте, работает со своим зрителем, аудиторией, которая может быть мало подготовленной, или, наоборот, профессиональной. На открытие выставки Юрия Васильева «Русский Красный» в Гданьске со своими студентами пришел профессор Академии изящных искусств в Гданьске. И ему прямо на выставке пришла идея сделать сборник студенческих эссе о проекте, который мы привезли. Скоро это двуязычное издание, собравшее мнения молодой зрительской аудитории, будет представлено в Калининграде. И через этих студентов, полупрофессиональную, назовем ее так, аудиторию, мнения и информация о «Русском красном» проникают в другие среды. То же самое было с проектом «9000 км» в Клайпеде, когда фотографы приводили своих студентов обсуждать представленные работы.

Юлия Бардун: Вокруг каждой выставки в Калининграде тоже выстраивалась образовательная программа, которую вела наш куратор Зина Шершун. Удивительно, но студенты Калининградского института управления, который находится этажом ниже мансарды «Кронпринц», стали интересоваться нашими событиями и ходить на них. После открытия в Калининграде выставки «Три сна» польского видеохудожника Витослава Червонки спонтанно возник трансграничный флэшмоб, в котором принимали участие польская, литовская и калининградская молодежь. В своей практике Витослав Червонка часто использовал следующий приём — ставил камеру, включал ее и снимал происходящее, никак не вмешиваясь в процесс и впоследствии не редактируя видео. Таким способом он, например, снимал закат. Вот и молодые люди в режиме реального времени снимали закат в Литве, Калининграде и Польше и потом устроили его

Елена Цветаева: А совсем недавно нам поступило предложение от Национального музея Гданьска. Зная об успехе сотрудничества в проекте «Близкий незнакомец» директор музея пан Войтех Бониславски предложил нам подумать о том, как современное искусство может актуализировать наследие Национального музея: коллекцию произведений традиционного искусства периода

Открытие выставки «Русский красный» в Центре современного искусства «Лажня» в Гданьске, октябрь 2013 года. На фотографии

Евгений Уманский: А то, что «Близкий незнакомец» попал в

Елена Цветаева: Находясь внутри процесса реализации «Близкого незнакомца», мы не ощущали его масштаб, не успевали взглянуть со стороны. Сегодня у нас есть возможность оценить результат, и объективно можно сказать, что получился серьезный, яркий и мощный проект — нетривиальный документ о временном промежутке между 2013 и 2015 годом. Потом, лет через десять, историки искусства с большим интересом будут изучать «Близкого незнакомца» как визуальный образ времени, как текст, как пример отношений между странами и людьми. Недавно в рамках круглого стола, который проходил в Калининграде и был посвящен итогам проекта, многие из нас — польские, литовские, российские участники — отметили, что очень хорошо, что до всех политических событий, разделивших общество на тех, кто «за», «против» и сохраняет нейтралитет, нас связывали и связывают профессиональные и дружеские отношения. Гуманистический эффект проекта «Близкий незнакомец» не так очевиден, но ресурс дружбы позволяет нам доверительно говорить друг с другом на любые темы. У тех, у кого не было дружеских отношений, сегодня практически нет возможности о

Елена Цветаева: В советские времена зрителя приучили к тому, что произведение искусства — это неоспоримый шедевр и вы должны получить удовольствие от его созерцания. И созерцание шедевра не предполагало никакой дискуссии, только экскурсионное обслуживание, где вам рассказывали об истории его создания и основном содержании. Я не хочу сказать о том, что современные художники не создают шедевров — создают! Но изменилась само пространство: сегодня современное искусство — это пространство коммуникации, пространство знаний, анализа и критики. Массовый зритель не может соотнести себя с произведением современного искусства, потому что не чувствует дистанции между собой и им. Поэтому в этом поле так важен диалог не только со

Евгений Уманский: Существуют не стереотипы, а придуманная СМИ и кем угодно их версия. В основном же за стереотип выдается обыкновенное невежество. Возьмем в качестве примера тот же «Эрмитаж»: в прошлом году они провели в своем пространстве «Манифесту», в экспозиционном плане выровняли абсолютно все, то есть ты приходишь, видишь произведение классического искусства и рядом с ним, скажем, бетонную глыбу, и делаешь выбор, что тебе нравится. Где стереотипы?

Елена Цветаева: Сказывается и содержательный разрыв между достижениями искусства авангарда XX века, когда Россия была впереди всего мира, и сегодняшним днем, так как на протяжении

1 сентября 2012 года художник Шарам Энтехаби перед входом в Калининградскую художественную галерею открыл Народный музей русского и советского искусства

Евгений Уманский: В Москве и Петербурге стало очень модно ходить на выставки, люди рвутся попасть на открытие Московской биеннале или «Инновации»… У одних планы прийти и потусоваться, а у других — шашками помахать. Но есть совершенно нормальная практика выбора, когда одни люди идут в центр современного искусства, другие — в Третьяковскую галерею, а третьи смотрят Никаса Сафронова.

Елена Цветаева: Для того чтобы зритель мог бороться с навязанными стереотипами восприятия искусства, есть одно очень хорошее средство — чаще ходите в музеи, в центры современного искусства, на выставки. Важен опыт — рано или поздно вы научитесь понимать искусство. И помните, что всегда существует милосердная рамка между художником и зрителем, и у последнего всегда есть выбор (и он никогда об этом не должен забывать): смотреть

Евгений Уманский: И никто не понимал тогда импрессионистов, но сейчас люди специально едут во Францию или в Пушкинский музей, чтобы увидеть картины. В общем, приходите к нам через сто лет (все смеются — прим. «Нового Калининграда. Ru»).

Текст подготовили Александра Артамонова и Андрей Ефиц, фотографии предоставлены Балтийский филиалом Государственного центра современного искусства и Юлией Власовой